TG-WEBは最も難しい適性検査と言われているので、事前の勉強・対策は必須です。

※「TG-WEBは難しい・難しすぎるので要注意!3時間の勉強で通過する極秘裏ワザをご紹介」もぜひ参考にしてください。

今回はTG-WEBを今までに100回以上も受検し、日本で一番TG-WEBに詳しいTG-WEBマスターの私タケルが、TG-WEBとは何かについて解説した後、TG-WEBの対策法や例題、おすすめの問題集などを完全解説していきます。

本記事を読めばTG-WEBのすべてがわかります。

ちなみにですが、TG-WEBにはたった3時間の勉強でTG-WEBが通過してしまう勉強法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。

これは私が100回以上ものTG-WEB受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。

目次

TG-WEBとは?どんな適性検査?

TG-WEBは株式会社ヒューマネージが開発・企業に販売している適性検査(WEBテスト)です。

TG-WEBは2,000社以上の就活や転職活動における選考フローに導入されており、資生堂や伊藤ハム、TBSなどの大手企業の導入も目立ちます。

※「TG-WEB採用企業一覧100社まとめ!受けられる企業を練習に使うのはアリ?企業がTG-WEBかの見分け方も」という記事もぜひ参考にしてください。

TG-WEBの最大の特徴は出題される問題がSPIや玉手箱などの他の適性検査(WEBテスト)と比べて難しいことです。

※「SPIとTG-WEBの違いは?どっちが難易度高い?徹底比較してみた」もぜひ合わせてご覧ください。

後ほど詳しく解説しますが、TG-WEBには新型と旧型の2種類が用意されており、旧型の計数で出題される問題はかなり難しいです。

中には0点を取ってしまう人もいるのでご注意ください。TG-WEBを受検予定の人は必ず勉強・対策をした上で本番の試験に臨むようにしてください。

TG-WEBの例題

まず前提として、TG-WEBには言語・計数・英語・性格診断の科目が用意されています。

言語=国語、計数=数学と認識していただければ問題ありません。

先ほども解説した通り、TG-WEBには新型と旧型の2種類がありますが、型が違うと試験時間や問題数、出題される問題も以下のように異なります。

<新型>

| 科目 | 試験時間 | 問題数 | 出題内容 |

|---|---|---|---|

| 言語 | 7分 | 34問 | 同義語・対義語、ことわざ・慣用句、四字熟語、長文読解 |

| 計数 | 8分 | 36問 | 四則逆算、図表の読み取り |

| 英語 | 15分 | 10問 | 長文読解(ごく稀に空欄補充が出題される) |

| 性格検査 | 企業によって異なる | 同左 | 同左 |

<旧型>

| 科目 | 試験時間 | 問題数 | 出題内容 |

|---|---|---|---|

| 言語 | 12分 | 12問 | 空欄補充、並び替え、長文読解 |

| 計数 | 18分 | 9問 | 図形、推論、暗号、命題、数列など |

| 英語 | 15分 | 10問 | 長文読解(ごく稀に空欄補充が出題される) |

| 性格検査 | 企業によって異なる | 同左 | 同左 |

以下からはTG-WEBの例題をご紹介していきます。

新型(言語)

まずは新型の言語からです。各問題の内訳は以下の通りです。

- 同義語:10問

- 対義語:10問

- ことわざ・慣用句・四字熟語:10問

- 長文読解:4問

それぞれの例題は以下です。

※「TG-WEBの言語はこれで完璧!例題やコツ・対策法まで全解説!」もぜひ合わせてご覧ください。

同義語・対義語

同義語・対義語はその名の通り同義語・対義語を選択する問題です。

【例題】

(1)「激励」の同義語として妥当なものは、次のうちどれか。

- 拍手

- 叱咤

- 承認

- 心配

- 鼓舞

(2)「多様」の対義語として妥当なものは、次のうちどれか。

- 統一

- 基準

- 一致

- 画一

- 小勢

【答え】

(1)5、(2)4

※「TG-WEBの同義語問題を徹底解説!暗記必須の同義語68個もご紹介」という記事もぜひ参考にしてください。

ことわざ・慣用句

与えられたことわざ・慣用句の意味を答える問題です。

【例題】

「二の句が継げない」の意味を最もよく表しているものは、次のうちどれか。

- すぐに指示ができないこと。

- あきれて何も言えなくなること。

- 不適切な発言をしてしまうこと。

- 作業などに時間がかかってしまい、間に合わないこと。

- 他人と同じ失敗を自分もしてしまうこと。

【解答&解説】

正解は2・・・(答)です。

「二の句」は「次に言い出す言葉」という意味で、「二の句が継げない」は「次に言い出す言葉が出てこない。あきれてあいた口が塞がらない」という意味です。

※「TG-WEBのことわざ問題をご紹介!必ず覚えておくべき100個のことわざも」という記事もぜひ参考にしてください。

四字熟語

与えられた四字熟語の意味を答える問題です。

【例題】

「泰然自若」の意味として適切なものはどれか。

- いつまでも若々しい精神を持つ様子。

- 大人であるのに幼稚な言動をする様子。

- 自分の意見を押し通す様子。

- 飾らず自然体で無邪気に振る舞う様子。

- 何事にも動じず落ち着いている様子。

【答え】

正解は5・・・(答)です。

「泰然自若(たいぜんじじゃく)」の類義語には「明鏡止水」「冷静沈着」「神色自若」などがあり、対義語には「戦々恐々」「周章狼狽」「右往左往」などがあります。

同義語・対義語・ことわざ・慣用句・四字熟語の対策法はできるだけ多くの語を暗記する以外にありません。

TG-WEBで覚えておきべき同義語・対義語はTG-WEBを今までに100回以上も受検してきた私が「同義語・対義語はこれだけ覚えておけば大丈夫!TG-WEBを日本一熟知するTG-WEBマスターが厳選135個をご紹介」でまとめているので、ぜひご覧ください。

私の過去100回に渡るTG-WEBの受検経験を踏まえて作成しているので、本屋などで販売されているTG-WEBの問題集よりも信頼度が高い自信があります。

ことわざ・慣用句・四字熟語の対策には『1秒で刺さることわざ・慣用句・四字熟語』がおすすめです。料金は税込1,045円です。

TG-WEBの言語(新型)では「石の上にも三年」や「一期一会」など誰もが知っている有名なことわざ・慣用句・四字熟語が出題されることはありません。

なので、少し難易度が高いことわざ・慣用句・四字熟語が載っている本がおすすめです。

『1秒で刺さることわざ・慣用句・四字熟語』には

- 人口に膾炙する

- 柳に雪折れなし

- 夜郎自大

など、普段あまり聞くことがないことわざ・慣用句・四字熟語が数多く掲載されています。

Amazonの評価も3.9/5.0と高いので、新型のTG-WEBを受検予定の人はぜひ購入してみてください。

長文読解

TG-WEBの言語の長文読解は新型・旧型問わず「主張合致」「要旨」「解釈」が出題されます。

「主張合致」は筆者の主張と合致するものを選択する問題です。例題は以下の通りです。

【主張合致の例題】

以下の文章を読み、筆者の主張として適切なものを選べ。

近年になって医学は、遺伝子レベルで病気の原因を調べ、遺伝子レベルで治療するというように、多くの研究者の努力によってたいへんな進歩を遂げました。とはいうものの人間の生理の仕組みはわからないことの方がはるかに多いのも事実です。

たとえば、血液の成分である白血球や赤血球は骨髄の細網細胞から生まれますが、これらの働きの場である血管にどうやって入り込むのかわかっていません。作られた血液成分は間違いなく隣接する毛細血管に穴を開けて入り込んでいるのですが、アメーバ的な細胞核があって自前で運動ができる自血球なら自力で潜り込むことができると推定できるにしても、自分で能動的な運動能力がないと考えられる核を持たない赤血球や血小板が、なぜ自力作用でそうした穴をくぐって血管に潜り込めるのか、あるいは何が引き込んでいるのか、その仕組みはまったくわからないのです。

出典:『Webテスト2 完全対策』実務教育出版

- 多くの研究者の努力により,今では人間の生理の仕組みはすべて解明された。

- 白血球にはアメーバ的な細胞核があって、能動的な運動能力がない。

- 白血球や赤血球は血管で作られ、骨髄の細網細胞で働く。

- 核を持たない赤血球や血小板が、どうやって血管に潜り込むのか、仕組みはまったくわからない。

- 遺伝子治療によって、血液成分の働きが判明してきた。

【解答&解説】

正解は4・・・(答)です。

1=本文に「人間の生理の仕組みはわからないことの方がはるかに多い」という記述があるので不適です。

2=本文に「自前で運動ができる自血球なら」という記述があるので、選択肢の「能動的な運動能力がない」という記述は反対で本文には一致しません。

3=本文に「白血球や赤血球は骨髄の細網細胞から生まれますが、これらの働きの場である血管」という記述があります。「作られるのは細網細胞で、働くのは血管」なので、選択肢の「血管で作られ」という記述は本文と一致しません。

5=本文では遺伝子レベルでの治療は「医学」の「進歩」の一例としてあげられています。「血液成分の働き」との関連性については記述がありません。

「要旨」は本文の要旨(=主要な点)を選択する問題です。例題は以下です。

【要旨の例題】

以下の文章の要旨として最適なものを選べ。

情報と知識はどのように違うのであろうか。たとえば、「8:00」という数字や「ひかり3号」という情報そのものは、たいした価値がない。しかし、その両方をいっしょにして、それは「ひかり3号の東京発博多行きの新幹線の発車時刻である」ということを知ったときに、それを必要とする人にとって意味を持ってくる。

しかし、これを必要としない人にとっては、何の意味もない。必要とする人にとって意味を持つということは、その情報が知識となったことで、その知識を必要な人が、その知識が理解できたからである。これは、知識があるからこそ、われわれ人間の脳は情報を貯蔵し、検索し、理解し、組み合わせて、知識に変換する能力をもっている。ということを意味する。

さらに知識は、これを必要とする人にとって意味があると述べた。これは、知識には目的があって、情報を組み合わせて創出したものということになる。つまり、目的のない情報の集まりは知識ではない、ということである。

出典:『Webテスト2 完全対策』実務教育出版

- 情報は、それを必要とする人にだけ意味がある。

- 人間の脳は、知識を貯蔵し,検索し,理解し、組み合わせて情報に変換する能力をもっている。

- 知識となった情報は、すべての人に意味がある。

- 「ひかり3号」という情報そのものでも、必要とする人にとっては知識として意味を持ってくる。

- 知識は、情報を組み合わせたものだが、目的のない情報の集まりのときには、知識とは呼べない。

【解答&解説】

正解は5・・・(答)です。

1=本文に「これを必要とする人にとって意味がある」と記述されているのは「知識」であり、「情報」ではありません。情報については「情報そのものはたいした価値がない」と本文では記述されているので、不適となります。

2=本文には「われわれ人間の脳は情報を貯蔵し、検索し、理解し、組み合わせて、知識に変換する能力をもっている」と記述されています。選択肢には「知識を貯蔵して」「情報に変換」と記述されており、知識と情報の位置が逆になっています。

3=本文では知識について「必要としない人にとっては何の意味もない」と記述しています。なので「すべての人に意味がある」という選択肢の記述は不適となります。

4=本文には「「ひかり3号」という情報そのものは、たいした価値がない」とあります。この情報が価値を持ってくるのは別の情報と組み合わせて知識となり、必要とする人にとっての意味が出てきたときです。なので、情報そのものが「必要とする人にとっては知識として意味を持ってくる」という選択肢の記述は本文と一致しません。

「解釈」は本文の内容をもとにした設問の答えを選択する問題です。例題は以下です。

【解釈の例題】

筆者の考える「音と深く付き合う感覚」について、最も適切なものはどれか。

近所に中古レコードを扱う店がある。出勤経路にあるので帰宅時にはしょっちゅう寄るし、年に何度かあるバーゲンには駆けつける。入店前には「買いすぎないように」と自分に言い聞かせる。自宅の書斎には収納場所のないレコードが積み上がっているのに、これ以上買ってどうするのか。

しかし、ここにはノーザン・ソウルのあの名作が、あそこにはモータウンのあの1枚がなどと思い始めてしまうと、もうだめだ。10枚単位で購入して喜び勇んで家路につく。レコード盤をターンテーブルにのせ、レコードジャケットの手触りを楽しみながら古ぼけた音を楽しむ。その間には「買いすぎないように」と思ったことなど忘れている。病膏肓に入るとはこのことだ。レコードはCDと違って音にあたたかみがあると言われるが、私がレコードを好む理由は音質ではない。LPレコードのポリ塩化ビニール特有の質感やレコードジャケットといった、音以外の部分が好きなのだ。

それも、ただ飾って眺めるのではなく手触りを楽しみたい。だから音を聞いている間、必ずそのレコードのジャケットを手にしている。レコードプレーヤーから流れる音を聞くことだけが音楽を楽しむことではない。レコード盤のクリーニングをして、ジャケットをいじり、ビニールの収納袋が古びていれば新しいものと取り換える。そのレコードで形になっている部分のすべてにかかわり、わがものとする。音楽鑑賞というより、音と深く付き合う感覚だ。これはレコードだけの話ではない。私はその世代ではないが、CDだって同じだ。きっと私と似たような楽しみ方をする人がいるだろう。ここ数年、音楽をダウンロードや配信で聞く人が増えている。スマホが1台あれば、世界中の音楽を簡単に楽しめる。収納場所に頭を悩ませる必要もない。でもその音楽には手に触れる円盤もジャケットもないのだ。スマホの中にある音楽をただ聞くだけというのでは、味気ないことこの上ないように思える。そんなことを思うのは、私がITに疎く、新しいテクノロジーを積極的に受け入れて時代に追いつこうとする意気込みに欠けているからだろう。

出典:『これが本当のWebテストだ!2』講談社

- 高価なレコードプレーヤーを使用し、通常では聞き取れない音を聞くこと。

- 純粋に音だけを聞くことによって、その音楽に込められた作り手の思いに近づくこと。

- CDのような、音にあたたかみのないテクノロジーを拒絶し、LPレコードの音質にこだわること。

- 音を聞くだけでなく、レコードやCDで形になっているすべてにかかわってわがものとする感覚。

- 音よりもレコードジャケットの触感にこだわることで、形のない音楽をただ聞くだけの人には理解できない感覚を得ること。

【解答&解説】

正解は4・・・(答)です。

1=本文では「高価なレコードプレーヤー」「通常では聞き取れない音を聞く」のどちらも述べられていません。

2=本文では「音楽に込められた作り手の思い」については述べられていません。

3=本文に「レコードはCDと違って音にあたたかみがある」とあります。つまり、CDにはあたたかみがないと言えます。しかし、筆者がLPレコードを好む理由は音質ではなく、こだわっているとは言えません。

5=筆者はLPレコードにこだわる理由について「音以外の部分が好き」「手触りを楽しみたい」と本文で述べています。また、本文の後半ではダウンロードや配信で聞く音楽を「手に触れる円盤もジャケットもない」と述べていることから、これらは「形のない音楽」と言えます。しかし、聞く人や感覚については述べていません。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

新型(計数)

続いては新型の計数です。新型の計数で出題される問題は「四則逆算」と「図表の読み取り」の2つだけです。

※「TG-WEBで四則演算は出るので対策必須!模擬テストもご用意しました」もぜひ合わせてご覧ください。

問題の難易度は旧型よりはかなり易しいです。

出題される問題の内訳は四則逆算が30問、図表の読み取りが6問です。

四則逆算

四則逆算は玉手箱のCABで出題される問題に似ており、□にあてはまる数字を選択肢から選ぶ問題です。

※「玉手箱とTG-WEBの見分け方は?問題の違いは?どっちが難しい?100人にアンケート調査!」もぜひ参考にしてください。

【例題】

以下の□にあてはまる数を選びなさい。

(1)□×9=216÷4

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

(2)□=4/5

- 70%

- 75%

- 80%

- 85%

- 90%

(3)3/4 + □=1.25

- 1/8

- 1/4

- 3/8

- 1/2

- 5/8

【解答&解説】

(1)□=216÷4÷9=54÷9=6なので、答えは5・・・(答)です。

(2)4÷5=0.8より、0.8×100=80なので、答えは3・・・(答)です。

(3)3/4=0.75より、□=1.25-0.75=0.5です。0.5=1/2なので、答えは4・・・(答)です。

四則逆算の対策法は計算スピードを高める以外に方法がありません。

なるべく多くの計算問題を解き、スピードを上げる努力をしてください。

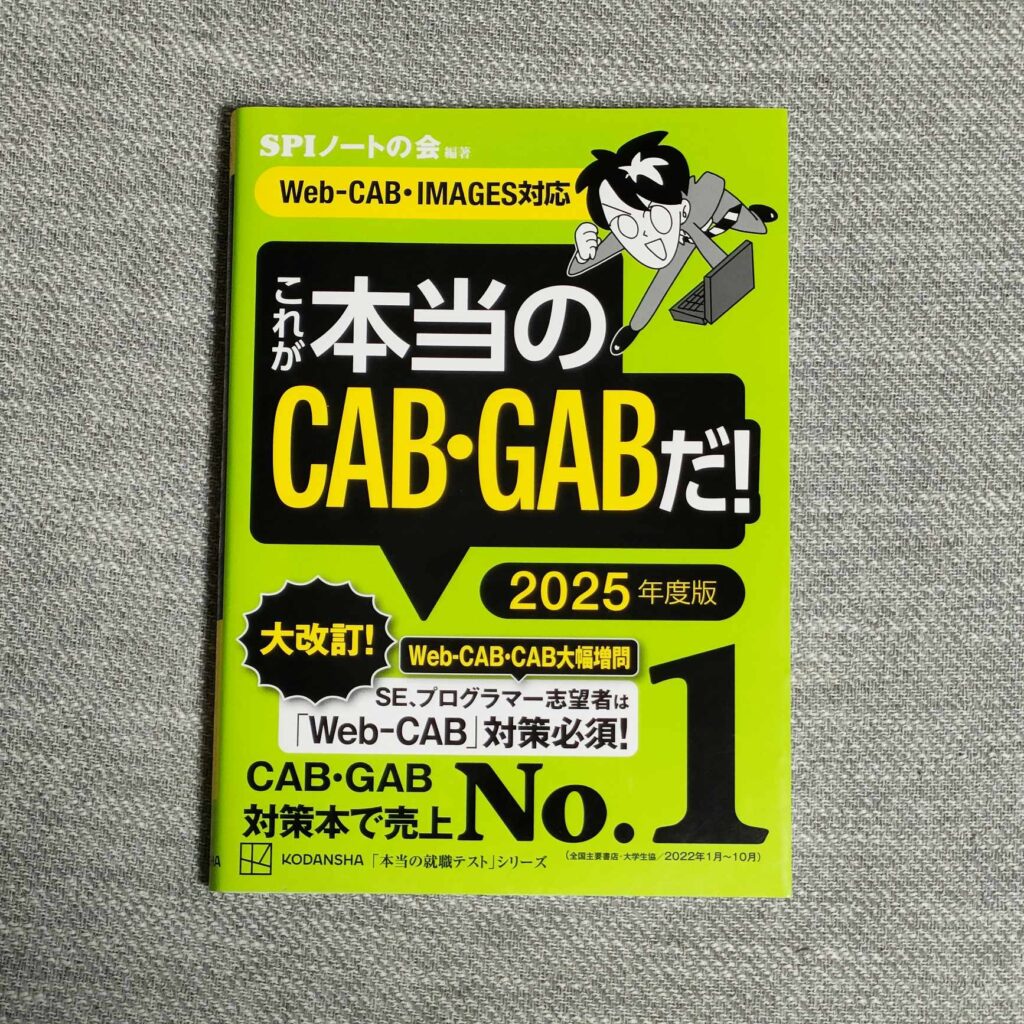

おすすめの問題集は『これが本当のCAB・GABだ!』です。

TG-WEBの問題集ではないのですが、P152〜P193にTG-WEBとほぼ同じ四則逆算の問題がたくさん掲載されています。四則逆算の練習量をこなしたい人にはぴったりです。

料金は税込1,650円です。計算問題に苦手意識がある人はぜひ購入を検討してみてください。

図表の読み取り

図表の読み取りは与えられた図や表をもとにして設問に答える問題です。

【例題】

次の表はA〜Eの5人の国語・数学・英語の試験の点数を表したものである。3科目の合計点が最も高いのは誰か。

| 国語 | 数学 | 英語 | |

|---|---|---|---|

| A | 57 | 69 | 56 |

| B | 49 | 58 | 60 |

| C | 50 | 78 | 48 |

| D | 51 | 55 | 59 |

| E | 60 | 50 | 67 |

【解答&解説】

5人それぞれの合計点は以下の通りです。

- A=57+69+56=182

- B=49+58+60=167

- C=50+78+48=176

- D=51+55+59=165

- E=60+50+67=177

よって、正解はA・・・(答)です。

上記の例題の通り、図表の読み取り問題はそこまで難易度は高くありません。

落ち着いて計算ミスがないようにしましょう。

しかし、以下2つの計算方法は忘れている人も多いかつ図表の読み取り問題でもたまに使用するので、これを機に復習しておきましょう。

- 割合の求め方

- 人口密度の計算方法

まず割合の求め方ですが、割合は「は÷の」で求めることができます。

例えば「40は250の何%に相当するか」と聞かれたときは、40÷250=0.16より、答えは0.16×100=16[%]となります。

「は」=40、「の」=250に相当しています。

そして、人口密度は人口÷面積で求めることができます。

例えば、面積=35km2、人口密度=450人/km2の町がある場合、この町の人口は35×450=15,750[人]となります。

※人口密度=人口÷面積より、人口=人口密度×面積となります。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

旧型(言語)

旧型の言語では空欄補充・並び替え・長文読解の3つが出題されます。

問題数の内訳は企業によって異なりますが、多くの企業では

- 空欄補充=3問

- 並び替え=3問

- 長文読解=6問

のケースが多いです。

それぞれの例題は以下の通りです。

※旧型の長文読解は上記で解説した新型の長文読解と同じなので割愛します。

空欄補充

空欄補充は文章の空欄に入れるべき語を選択する問題です。

【例題】

次の文章で、空欄に入る言葉として適切なものは1〜5のうちどれか。

自分ひとりで他人とは違う考えを編み出せたと思ったとき、それがほんとうに独創的であるケースはめったにない。他人の真似をするつもりはなくても、他人がすでに考えてきたのと同じ考えにたどりついただけになるのが通常であり、この場合は、独創的だとはいえない。無知だっただけだ。これまでだれも考えていなかったことだとしても、あまりに幼稚な考えだからかもしれないし、あまりに突拍子もない誤りだからかもしれないし、あまりに現実を無視しているからかもしれない。他人とは違う考えだとしても、それがほんとうの意味で独創的である場合はきわめて少ないはずだ。では、どういう条件があれば独創性があるといえるのだろうか。おそらくは、人類が蓄積してきたものを【 】うえで、新しい考え方を生み出すことが、ひとつの条件だろう。つまり、独創性とは学習と継承を前提としたものであり、学習と継承がなければ独創性はないといえるのではないだろうか。

出典:『翻訳とは何か』山岡洋一

- すべて否定した

- 十分に吸収した

- 無意味だと無視した

- 存在しないと結論付けた

- すべて一回破壊した

【解答&解説】

空欄は「どういう条件があれば独創性があるといえるのだろうか」という文を受けて独創性の条件を述べている箇所の一部です。

空欄の後は「つまり」で始まり、独創性についての説明がされています。

以上より、この文が空欄を含む文の「人類が蓄積してきたものを【 】うえで、新しい考え方を生み出す」の言い換えと推測することができます。

したがって、空欄には選択肢のうち「学習の継承」に近いものが入るので、答えは2・・・(答)の「十分に吸収した」となります。

空欄補充では空欄の前後の文章に注目するのが定石です。

TG-WEBでは上記の例題のように空欄が何かの言い換えになっているケースが多いので、そのことを意識しながら問題を解くようにしてください。

並び替え

与えられた語句を並び替えて、意味の通る文章に並び替える問題です。

【例題】

A〜Eの各文を、意味が通るように並べ替えた場合、妥当なものはどれか。1〜5の中から1つ選びなさい。

【A】もっと正確にいえば、人間の脳は記憶したことをほんのわずかしか取り出せないようにできているのだ。

【B】学ぶという中には知恵という、目に見えないが生きていく上に非常に大切なものがつくられていくと思うのである。この知恵がつくられる限り、学んだことを忘れることは人間の非とならないのである。

【C】私は、それに対して、「知恵」を身につけるためだ、と答えることにしている。

【D】それなのに、なぜ人は苦労して学び、知識を得ようとするのか。

【E】人間の脳は、過去の出来事や過去に得た知識を、きれいさっぱり忘れてしまうようにできている。

出典:『生きること学ぶこと』広中平祐

- E→B→A→D→C

- E→C→B→A→D

- E→C→D→B→A

- E→A→D→C→B

- E→A→C→B→D

【解答&解説】

すべての選択肢で先頭がEになっていることに注目します。TG-WEBの言語ではこのようなケースの問題が頻出です。

そして、Eの次はA、B、Cのいずれかです。

なので、まずはEの次に来るものとしてA、B、Cのどれが適切かを考えます。

すると、E→Aが自然であることがわかります。この時点で答えは4か5に絞られます。

そして、Aの次にCとDのどちらが来るかを考えます。

すると、A→Dが自然であることがわかるので、答えはE→A→Dが含まれている4・・・(答)となります。

TG-WEBの文の並び替えでは上記の例題のように、全部の選択肢を並べ替えるよりも、選択肢を見ながら部分的に並び順を決める方が圧倒的に早く解けます。

与えられた選択肢に注目して、A〜Eのどれから始まっているのか?をチェックする癖を付けてください。

旧型(計数)

旧型の計数はかなり難易度が高いのでご注意ください。

旧型の計数では図形、推論、暗号、命題、数列など幅広い分野から問題が出題されます。

例題は以下の通りです。

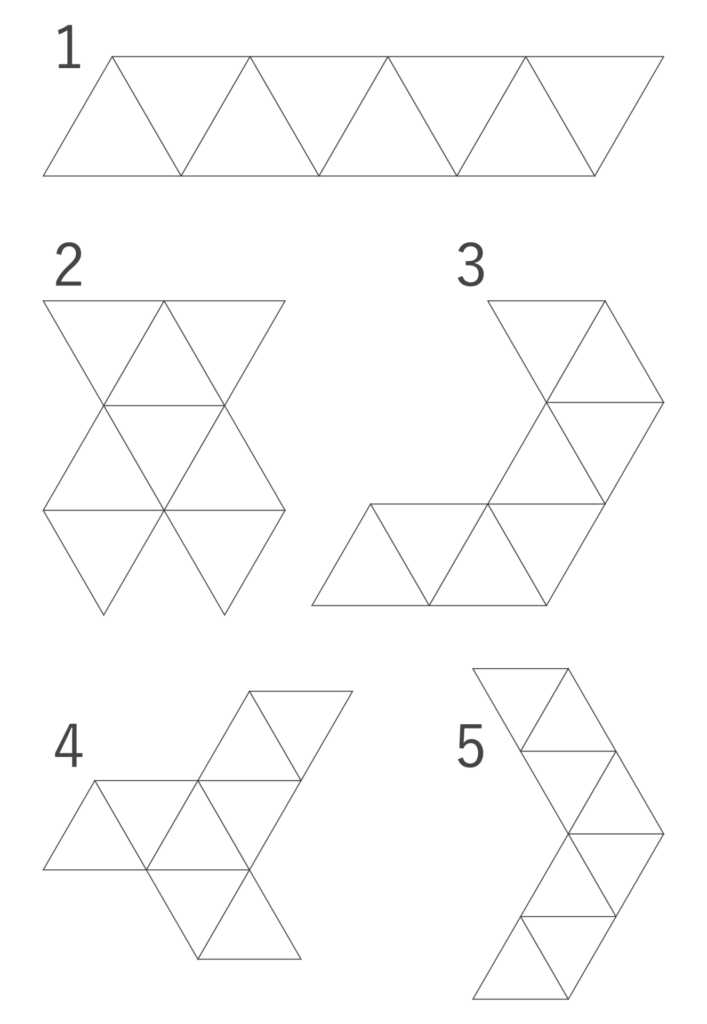

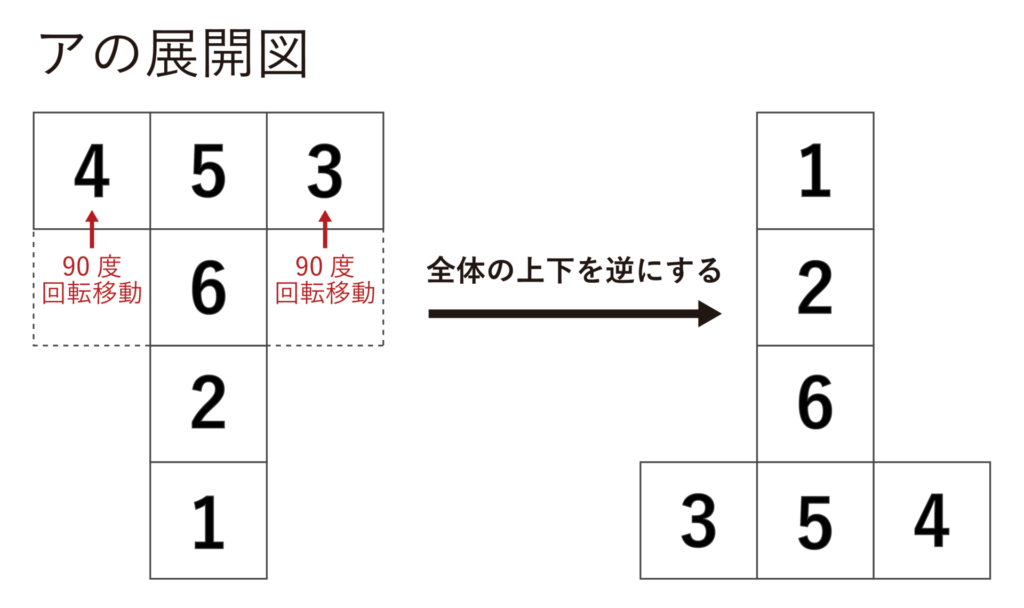

展開図

展開図を組み立てた立体を答える問題です。

【例題】

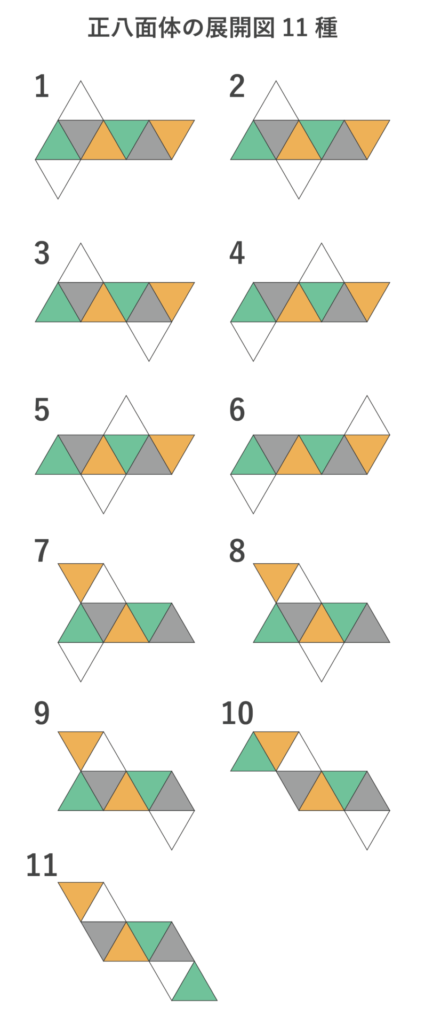

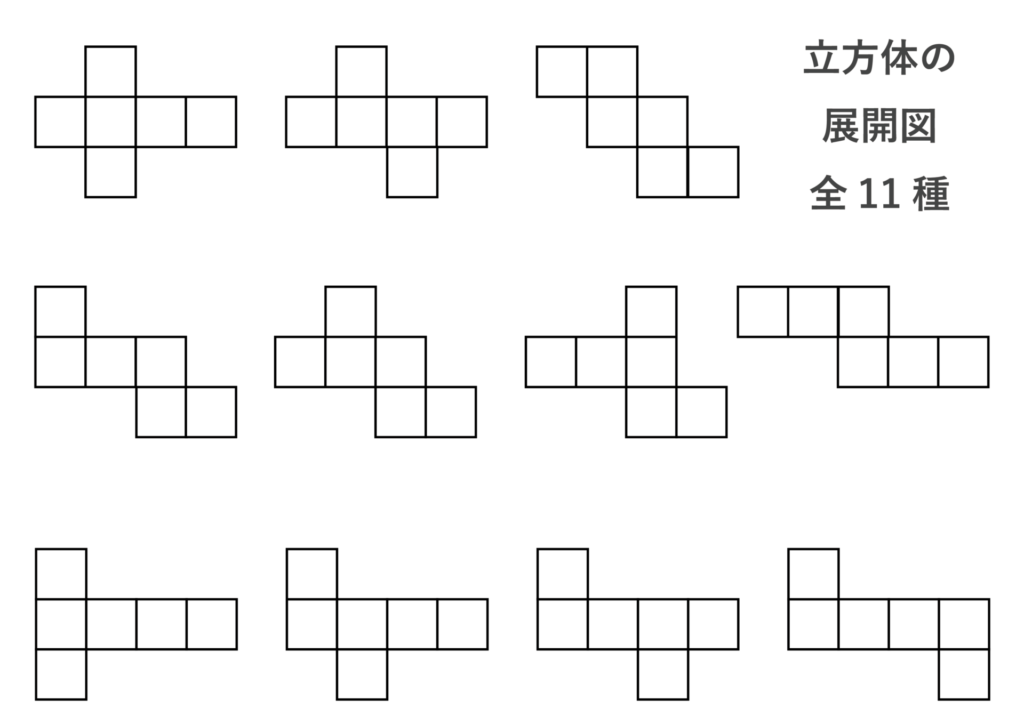

以下5つの展開図のうち、正八面体の展開図として正しいものを1つ選びなさい。

【解答&解説】

正八面体の展開図は以下の11種類です(互いに向かい合う面は同じ色になっています)

この11種類のうちの7の展開図と例題で与えられた4の展開図が一致しています。

したがって、正解は4・・・(答)です。

TG-WEBでは正八面体の展開図が頻出なので、上記でご紹介した11種類の展開図はすべて頭に入れておきましょう。

※詳しくは「正八面体の展開図はTG-WEBで頻出なので必ず暗記!11種類を一覧で紹介」をご覧ください。

また、立方体の展開図も頻出なので覚えておきましょう。立方体の展開図は以下の11種類です。

※「TG-WEBで立方体の問題は頻出!必ず覚えておくべき知識とは?」もぜひ合わせてご覧ください。

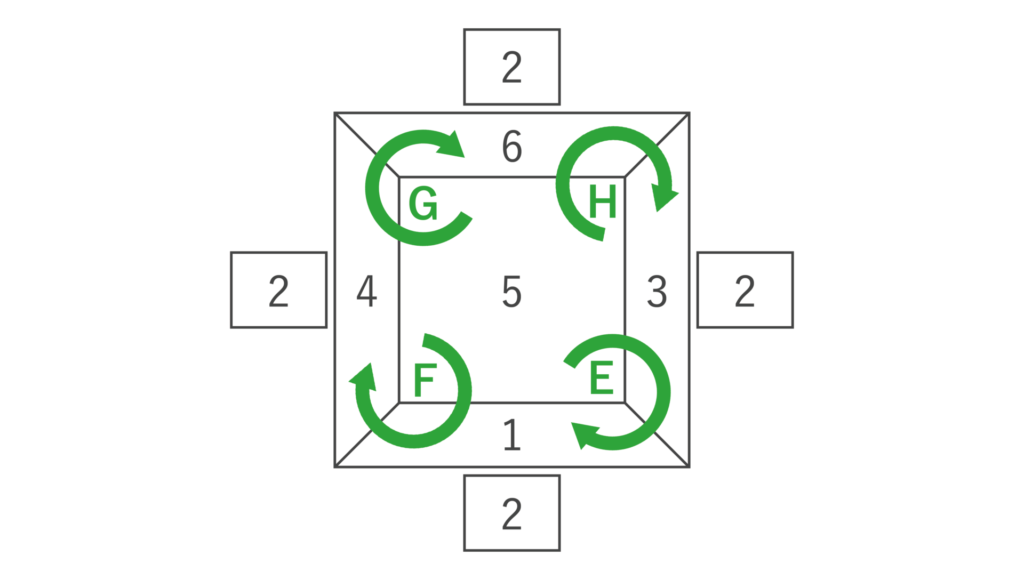

位相図

位相図は立体の点や辺のつながりを変えないように変形させる方法のことです。

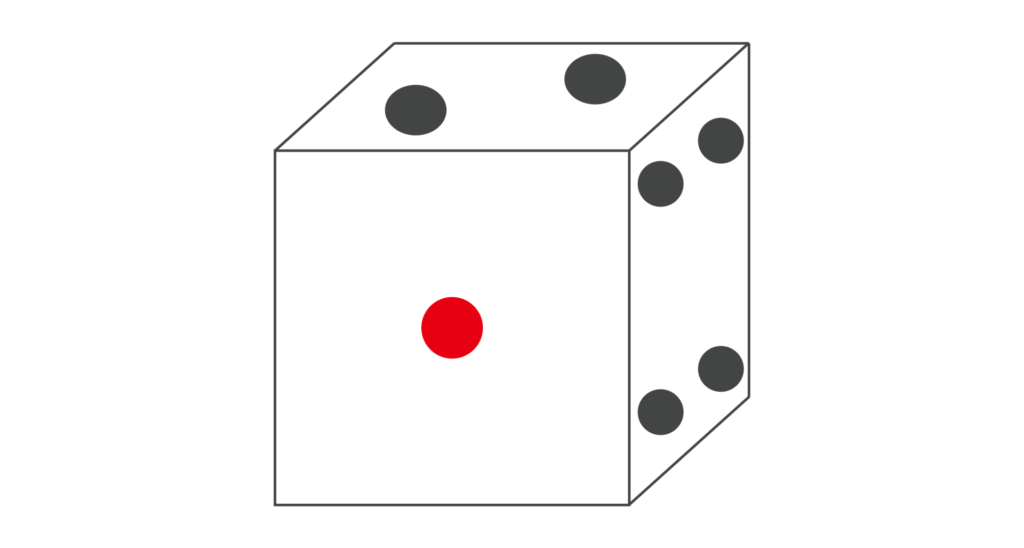

【例題】

以下のようなサイコロがあり、向かい合った面の目の和は7である。このサイコロをいろいろ回転させて以下の図のように3つの面が見えるように持つとき、見える目の和としてあり得ないものはア〜オのうちいくつあるか。選択肢1〜5の中から1つ選びなさい。

ア:6、イ:8、ウ:11、エ:13、オ:15

- 0個

- 1個

- 2個

- 3個

- 4個

【解答&解説】

例題の図のサイコロは1の対面が6、2の対面が5、4の対面が3になっているはずです。

この状態を位相図にしてみます。

※上面2の対面5はどこにおいてもよいので、考えやすいように適宜変形して問題ありません。

例題の図から位相図にしたものが以下で、2の面に接する2面(右と下)の目を加えれば2+4+1=7となります(A)

同様に、Bでは2+1+3=6、Cでは2+3+6=11、Dでは2+6+4=12となります。

以下の図は位相図の中心を5にしたものです。

※目の位置が2の目を中心としたときの逆回りになります。

5を中心とした位相図でも3面の和を作っていくと、

- E:5+3+1=9

- F:5+1+4=10

- G:5+4+6=15

- H:5+6+3=14

となります。

以上より、3つの面の和は6、7、9、10、11、12、14、15となるので、あり得ないのは8と13の2個です。

よって、正解は3・・・(答)です。

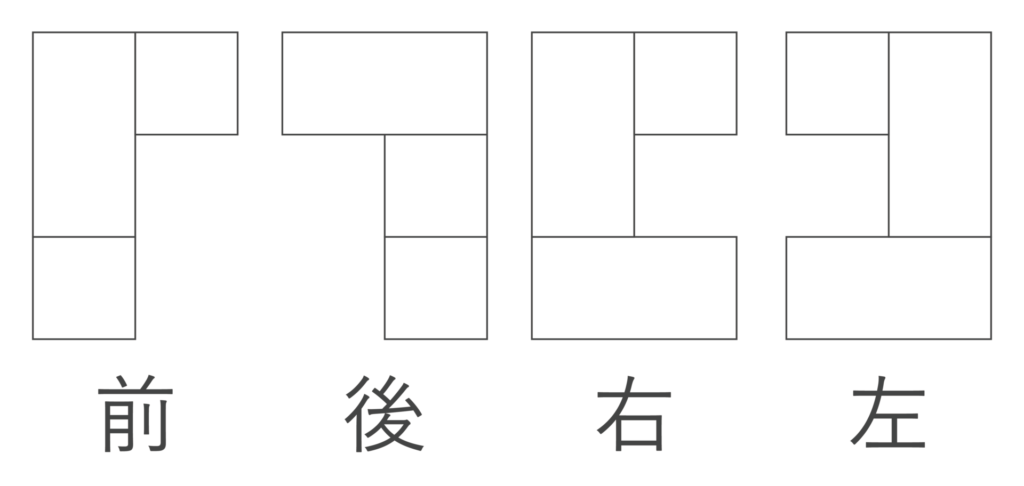

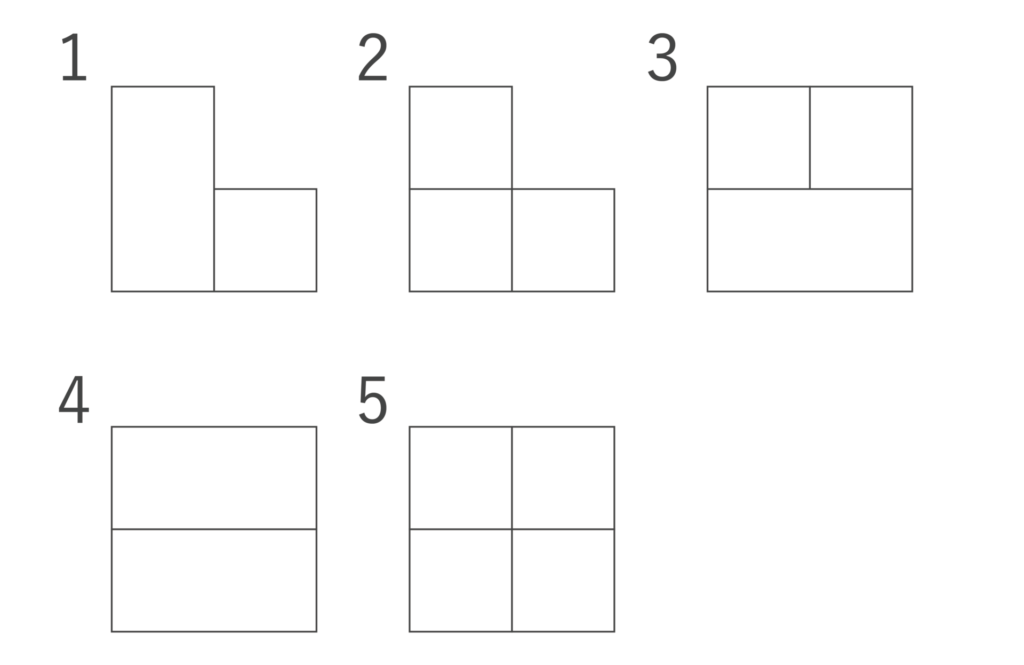

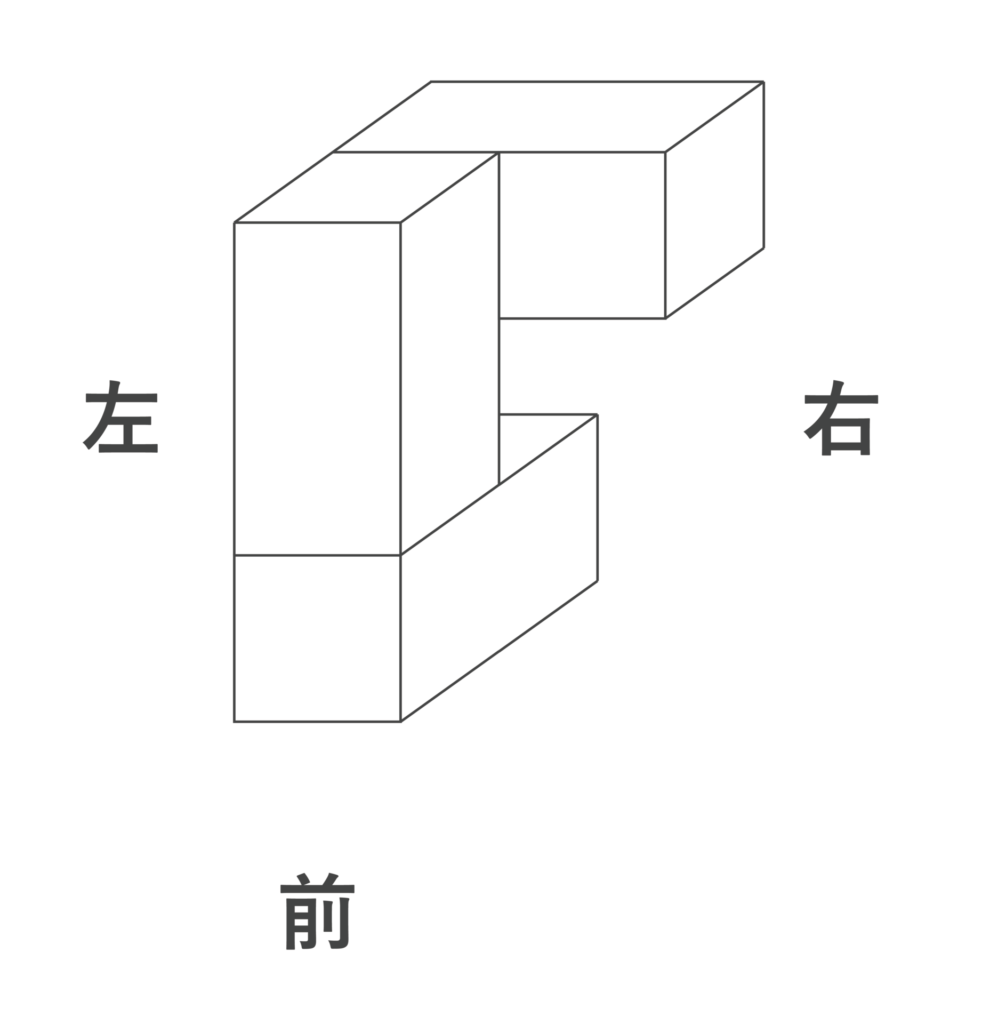

投影図

投影図は立体を平面的に表した図のことです。もともとは光をあてたときにできる影の形を表したものですが、実際には光をあてる方向から見える形を表しています。

【例題】

3辺の長さが2、1、1の合同な直方体を3つ繋ぎ合わせて1つの立体とし、それを前・後・右・左から見たとき以下の図のようであった。

この立体を下から見た図として正しいものは1〜5のうちどれか。

【解答&解説】

投影図より、辺の長さが2、1、1の合同な直方体3つを繋ぎ合わせてできた立体は以下のようなものであるとわかります。

これを下から見た図は選択肢1・・・(答)となります。

積み木

積み木は立体を積み重ねたときの形や使われている数などを答える問題です。

【例題】

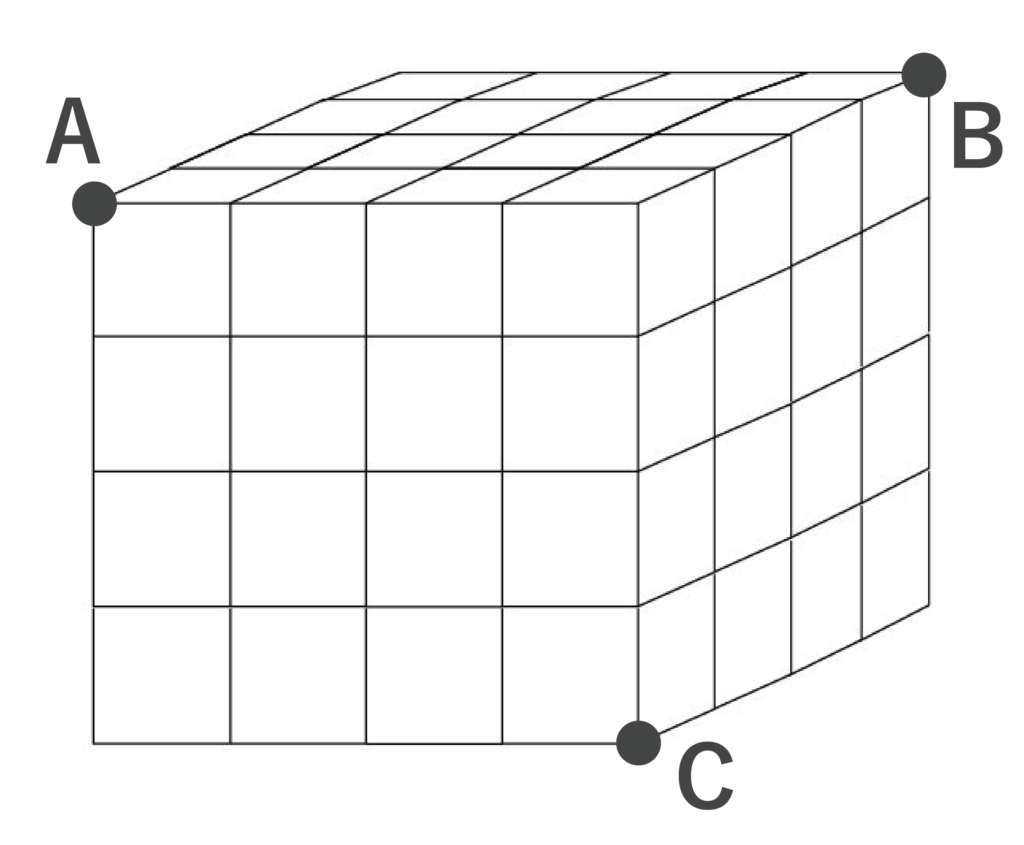

同じ大きさの64個の小立方体を以下のように組み合わせて大きな立方体を作った。これを図のA・B・Cに3点を通る平面で切断したとき、2つに分かれることなく元の形のまま残る小立方体の個数として正しいものどれか。

- 34個

- 38個

- 44個

- 48個

- 54個

【解答&解説】

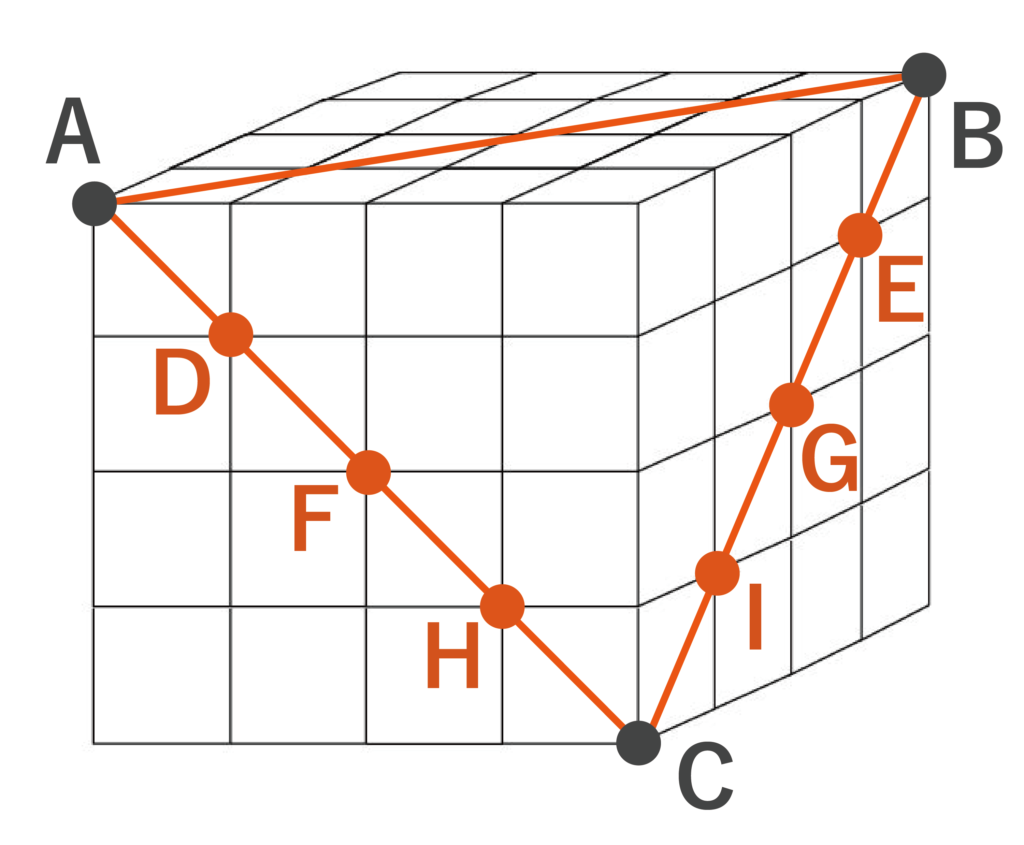

切断面は以下の図のような正三角形ABCとなり、この切断面と各段の境目との交点を図のようにD〜Iとします。

これより、大きな立方体を上から4段にスライスして、各段の平面図に切断面を描きます。

まず、1段目について、ここを通る切断面はABからDEまでで、以下の図1の四角形ABEDになります。

これにより切断される小立方体は、〇の付いた7個です。

同様に、2段目を通る切断面はDEからFGまでで、切断されるのは図2の〇の付いた5個です。

さらに、3段目を通るのはFGからHIまでで、図3の3個、4段目を通るのはHIからCで、図4の1個です。

以上より、切断されて2つに分かれる小立方体は、7+5+3+1=16[個]なので、元の形のまま残る小立方体は64-16=48[個]となるので、正解は4・・・(答)です。

※「TG-WEBの積み木問題の例題と解き方のコツを図解でわかりやすく解説」もぜひ参考にしてください。

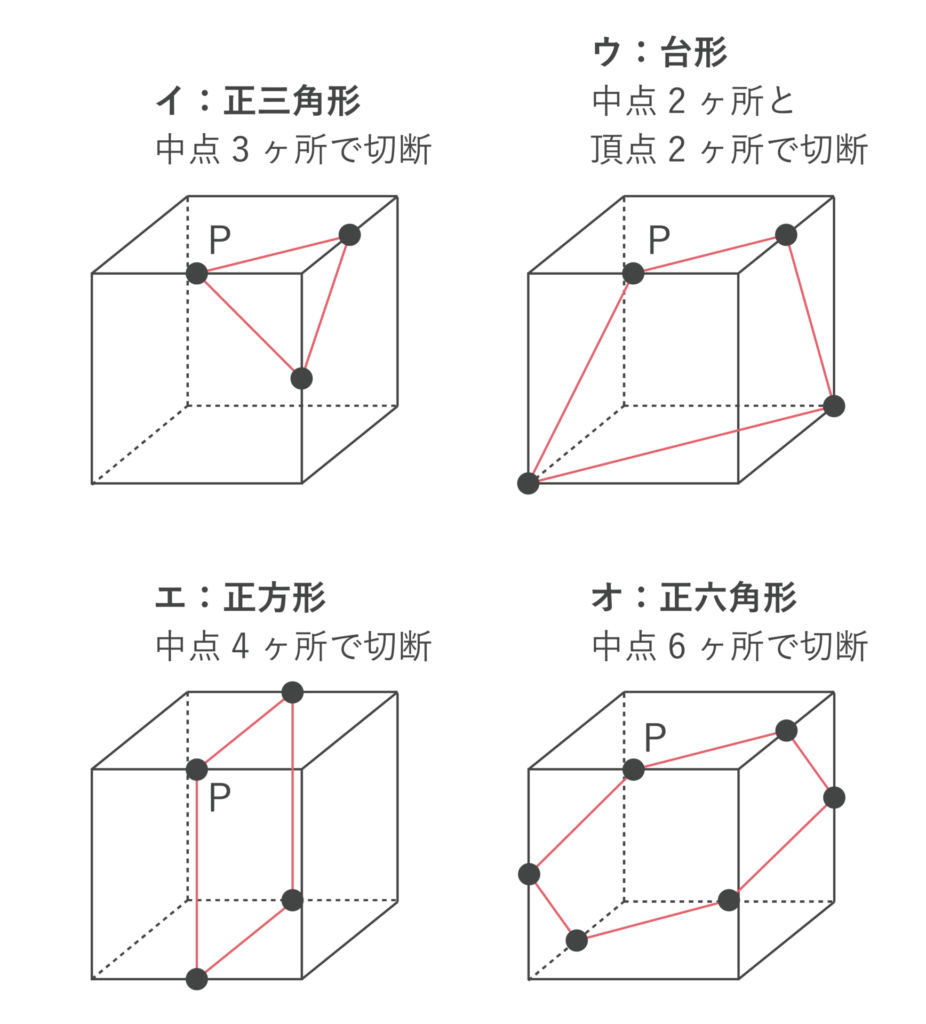

立体の切断

立体を切断したときの切り口の形などを答える問題です。

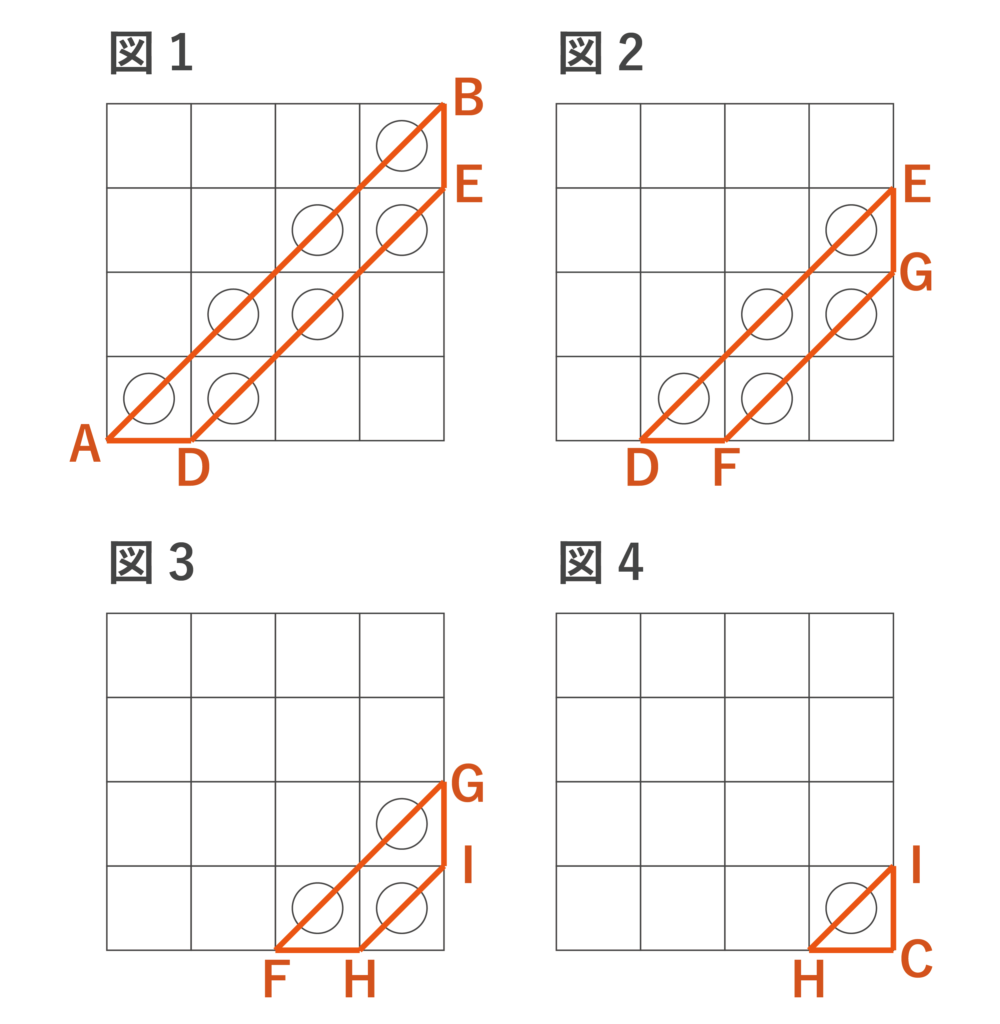

【例題】

以下のような立方体があり、点Pは1辺の中点である。この立方体を、点Pを通る平面で2つの立体に切断する。ア〜オのうち断面の形としてあり得るものをすべてあげているのは選択肢1〜5のうちどれか。

ア:直角三角形、イ:正三角形、ウ:台形、エ:正方形、オ:正六角形

- ア、イ、ウ

- ア、イ、エ、オ

- イ、ウ、エ

- イ、エ

- イ、ウ、エ、オ

【解答&解説】

アからオのうち、断面の形としてあり得るのはイ・ウ・エ・オです。それぞれ、以下のように切断します。

- イ:中点3ヶ所で切断

- ウ:中点2ヶ所と頂点2ヶ所で切断

- エ:中点4ヶ所で切断

- オ:中点6ヶ所で切断

よって、答えは5・・・(答)となります。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

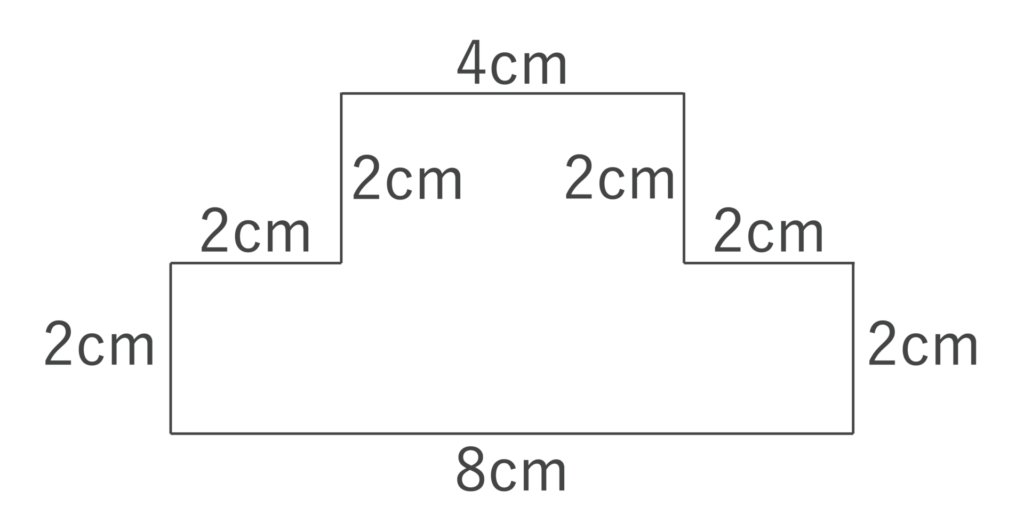

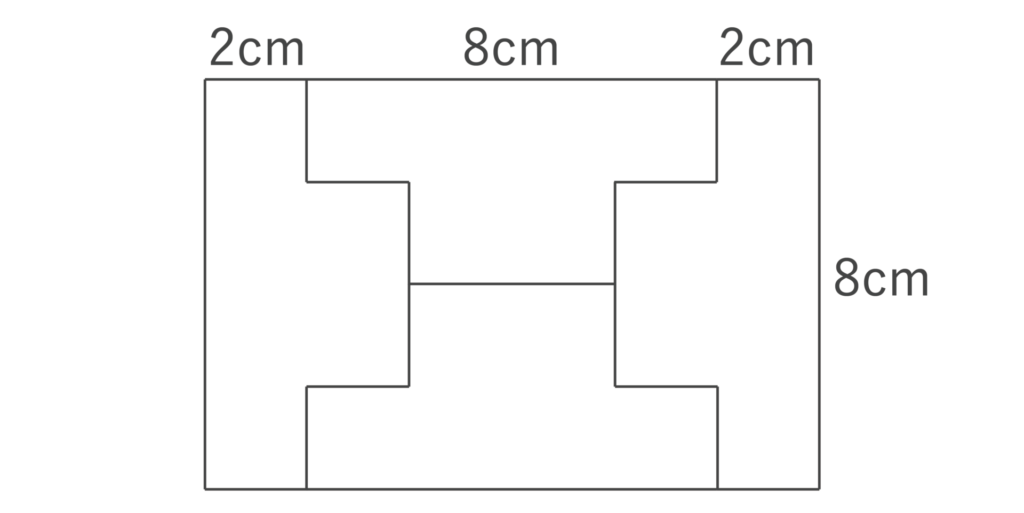

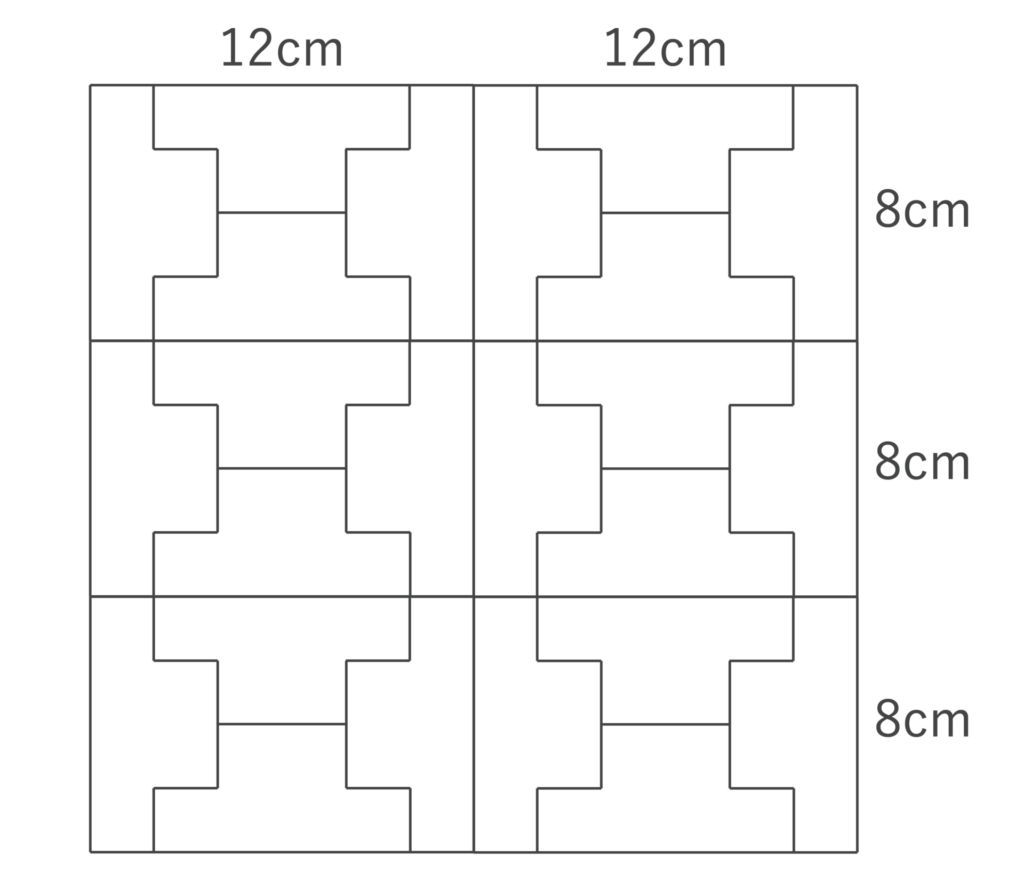

ジグソーパズル

設問で指示されたパーツを組み合わせて大きな図形を作る問題です。

※「TG-WEBの図形問題は2種類!それぞれを例題で解説します」もぜひ参考にしてください。

【例題】

次の図形を隙間なく敷き詰めて正方形を作るとき、図形は何枚必要か。

- 4枚

- 8枚

- 16枚

- 24枚

- 32枚

【解答&解説】

与えられた図形4枚で以下のような12cm × 8cmの長方形ができることに注目します。

以上の長方形を組み合わせて正方形が作れるのは、1辺が12と8の最小公倍数である24cmになるときです。

上記の12cm × 8cmの長方形を6セット組み合わせると、以下のような1辺24cmの正方形が完成します。

よって、使う図形の枚数は4×6=24枚なので、答えは4・・・(答)です。

平面図形

平面図形を塗りつぶしたり、回転させたりする問題が出題されます。

【例題】

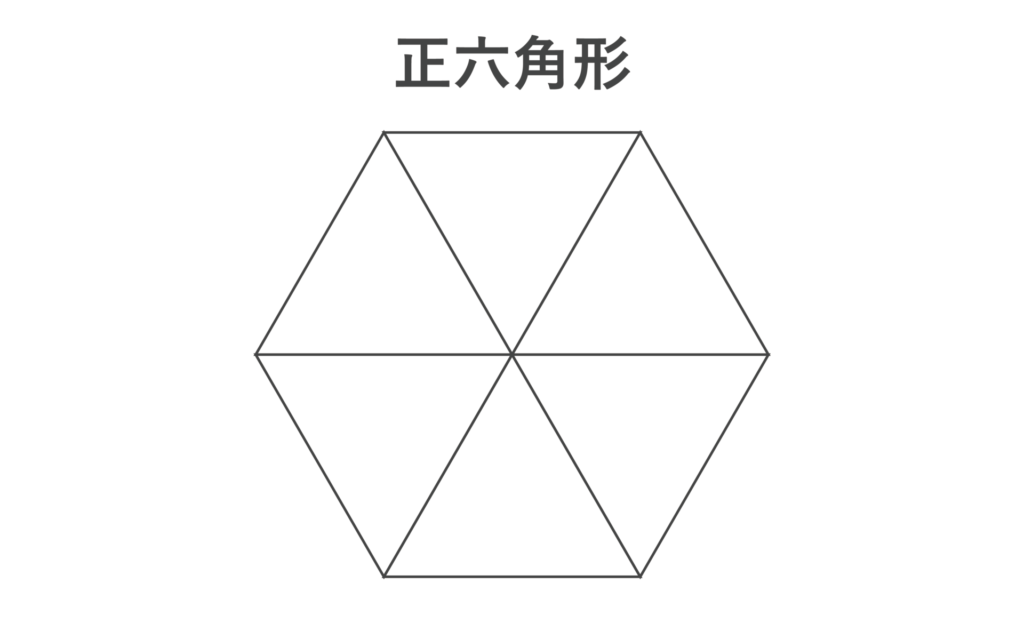

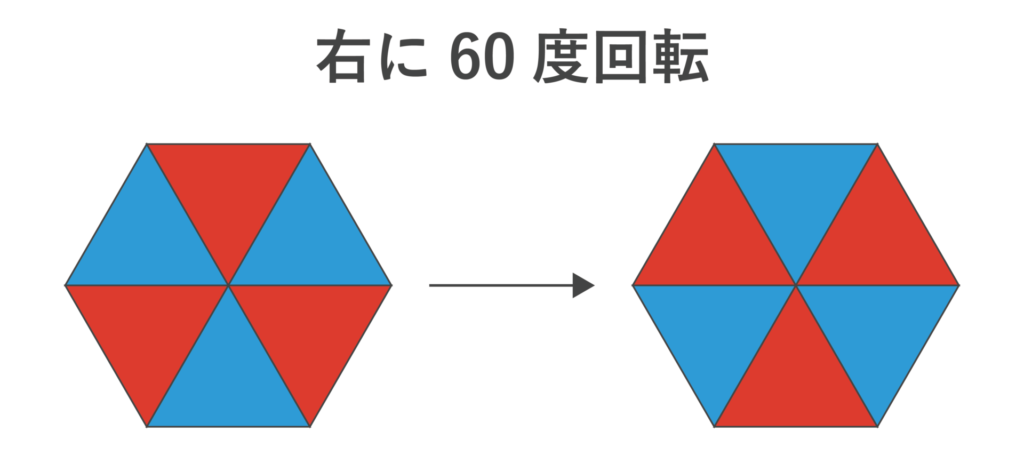

以下の図のような対角線で6つに分けた正六角形の各部分を、隣り合う部分は必ず色を変えて配色したい。使用できる色は赤・青・黄・緑・黒・白の6色である。ただし、回転させて配色が同じになるものは1通りとして考える。このとき、2色だけ使用して色分けする場合、配色は何通りあるか。

- 10通り

- 15通り

- 20通り

- 25通り

- 30通り

【解答&解説】

2色の場合、6色の中から2色を選んで並べる順列を繰り返すことになりますが、例えば(赤・青)の順番と(青・赤)の順番も、回転させると同じになるため区別がなくなります。

したがって、6色の中から2色を選ぶだけの組み合わせと同じことになるので、答えは6C2=(6×5)/(2×1)=15[通り]より、2・・・(答)が正解です。

折り紙

設問で示された折り紙の最終系を開いたときの形が問われる問題です。

【例題】

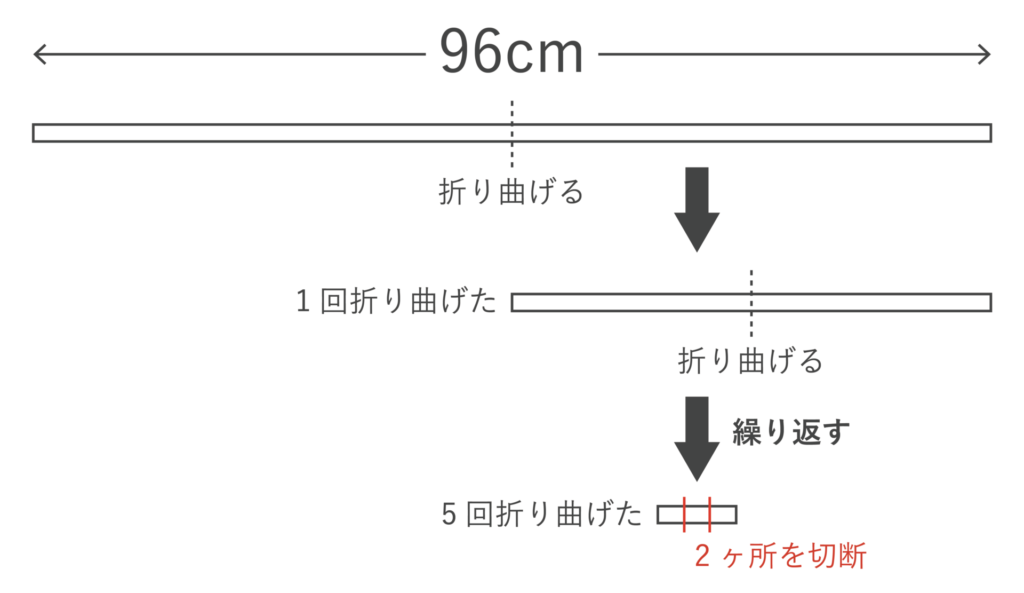

縦1cm、横96cmの薄い紙がある。この紙を横の長さがちょうど半分になるように折り曲げる作業を5回繰り返すと、紙の大きさは縦1cm、横3cmになる。この状態で、紙を1辺が1cmの正方形3個になるよう2ヶ所を切断する。切断された紙をすべて元通りに広げると、1辺が1cmの正方形の紙と、縦1cm、横2cmの長方形の紙の2種類ができる。このとき、縦1cm、横2cmの長方形の紙は何枚あるか。

- 30枚

- 31枚

- 32枚

- 33枚

- 34枚

【解答&解説】

1回折り曲げると、折り目は1つで、紙は2枚が重なります。

もし、このときに1辺が1cmの正方形になるように紙を切断する(=縦1cm、横48cmの紙を1cmの正方形48個に切断)と、折り目のある1ヶ所だけが縦1cm、横2cmの長方形になります(他は全部1cmの正方形になる)

2回折り曲げると、折り目は3つで、紙は4枚が重なります。

もし、このときに1辺が1cmになるように紙を切断すると、折り目のある3ヶ所が縦1cm、横2cmの長方形になります。

それ以降も、折り曲げる回数が1回増えるたびに重なる枚数は倍になっていきます。

折り目は上記より「重なる枚数-1」であることがわかります。

このことを表にすると以下のようになります。

| 折り曲げる回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 重なる枚数 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |

| 折り目の数 | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 |

1辺1cmの正方形になるように切断すると、折り目の数だけ縦1cm、横2cmの長方形ができます。

したがって、5回折り曲げた後に切断すると、縦1cm、横2cmの長方形は31枚できます。

よって、正解は2・・・(答)です。

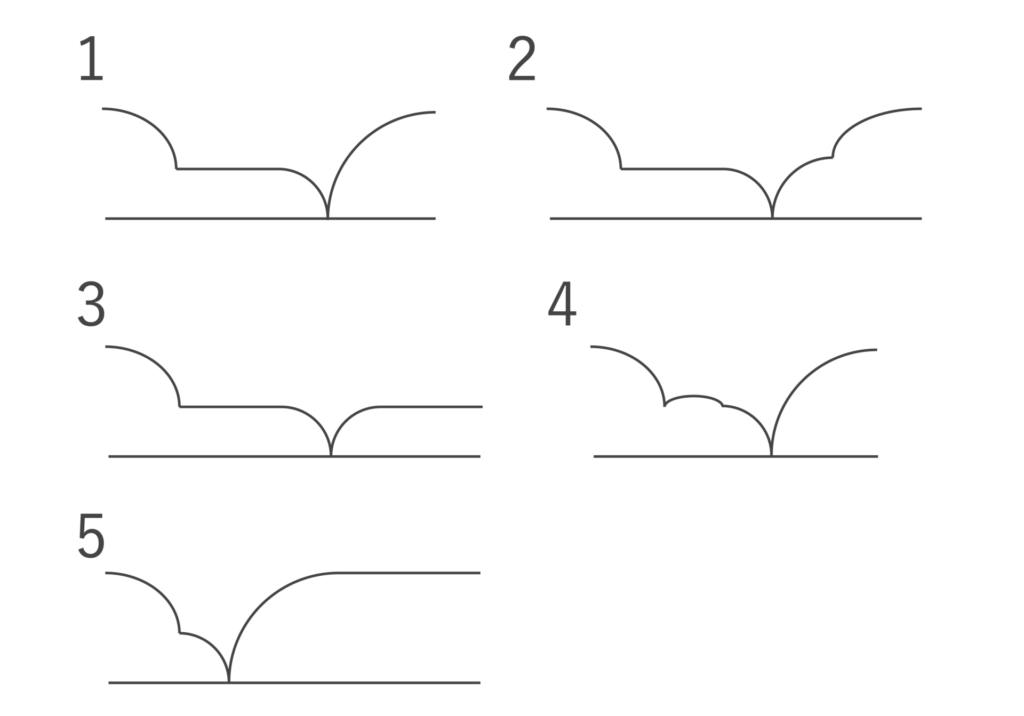

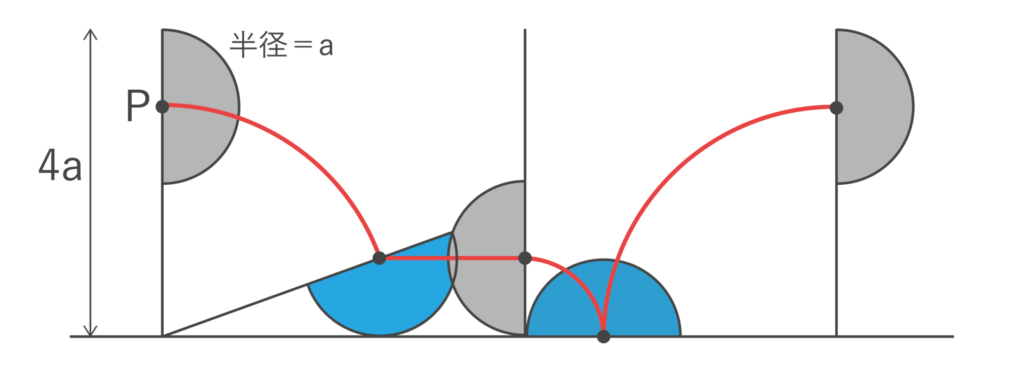

軌跡

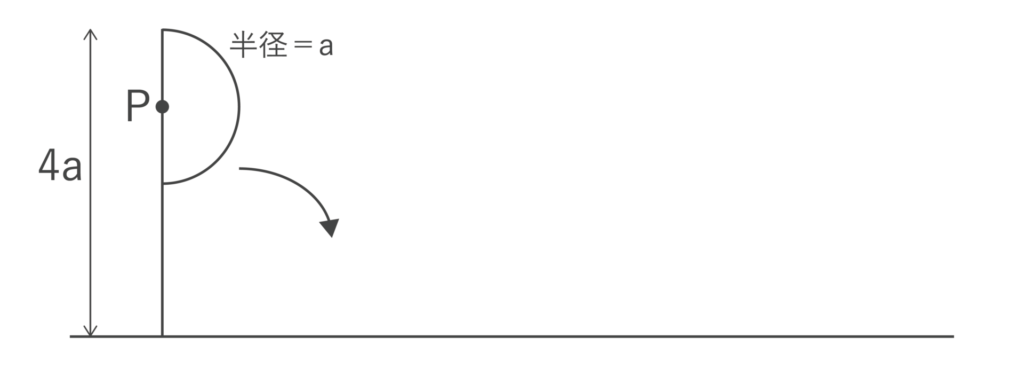

図形が回転するときの軌跡を答える問題です。

【例題】

以下の図のように、長さ4aの線分の先に半径=aの半円がついた図形がある。

この図形が直線の上を滑らないように回転したとき、半円の中心である点Pが描く軌跡として正しいものはどれか。1〜5の中から1つ選びなさい。

【解答&解説】

点Pの軌跡は以下のようになります。見やすいように、回転ごとに図形の色を灰色→青色→灰色・・・と交互に変えています。

よって、正解は1・・・(答)となります。

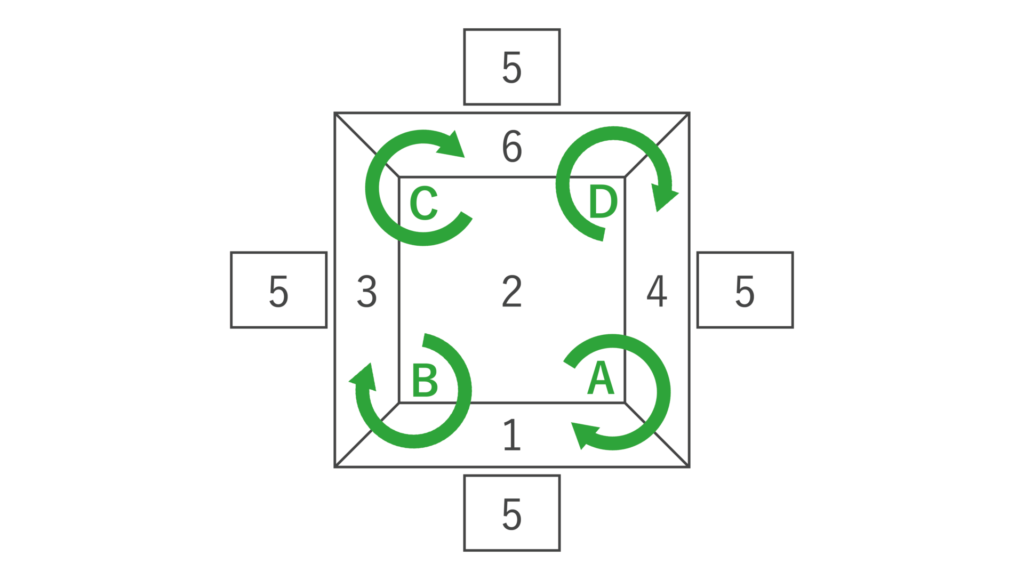

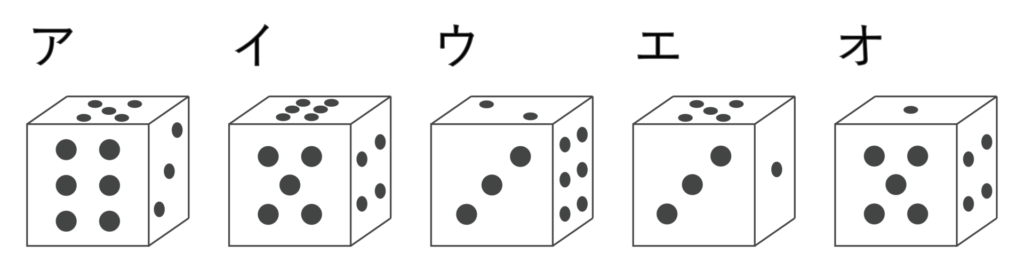

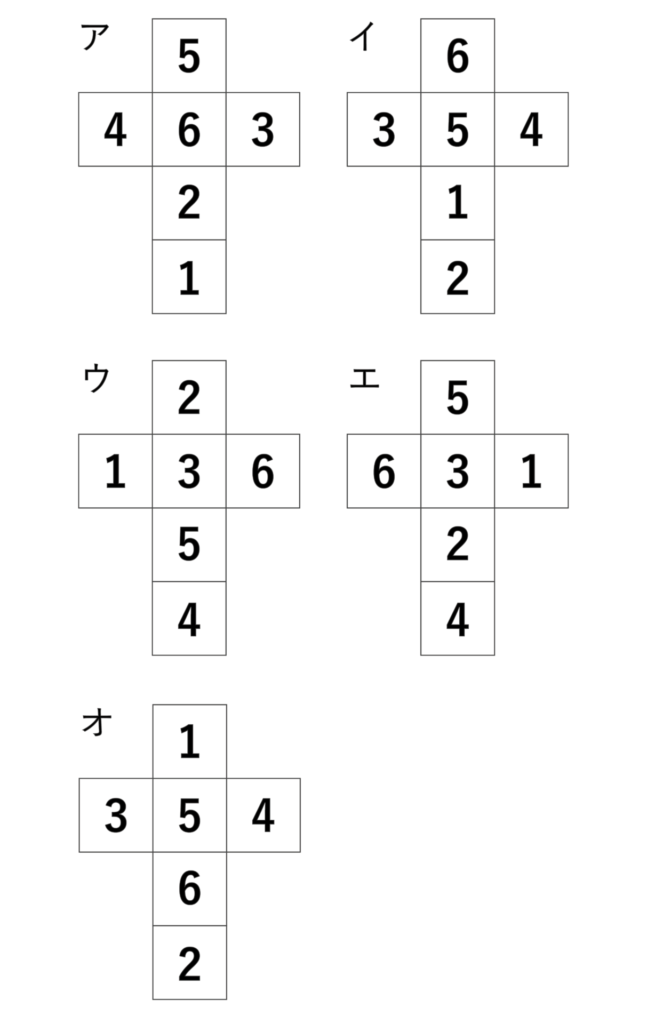

サイコロ

サイコロの目を考える問題です。

【例題】

以下のア〜オのサイコロは、いずれも向かい合う面の目の和が7であるが、1個だけ目の配置が異なる。他の4個と目の配置が異なるサイコロはどれか。

・出典:『これが本当のWebテストだ!2』講談社

【解答&解説】

見える3つの面の数を以下のような展開図を作って書き込んでいきます。残り3つの面は「向かい合う面の目の和が7」を使って目を求めます。

以上のア〜オの中から配置が違うものを探します。

イとオの上から2行目の並びは左から3・5・4と同じですが、5の上の目が6と1で異なります。

この時点で、イかオのどちらかが他の配置と異なるものであるとわかります。

アの展開図で「3・5・4」を横並びにして、5の上の目が6と1のどちらなのかを確認します。

以上より、5の上の目は6であることがわかるので、アはイと配置が同じです。

よって、ア〜オの中で配置が違うものはオ・・・(答)になります。

※「TG-WEBのサイコロ問題とは?具体例と解き方をわかりやすく解説」もぜひ参考にしてください。

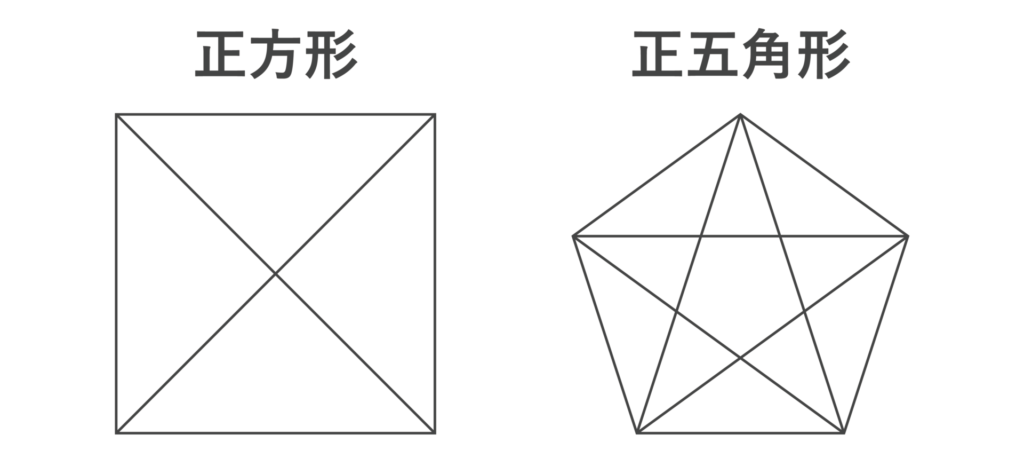

一筆書き

道順や図形の対策線を一筆書きで進む問題です。

【例題】

以下の図は正方形と正五角形に対角線を書き込んだものである。同様に、正六角形、正七角形、正八角形・・・正十二角形、正十三角形に対角線をすべて書き込んでいく。この10個の図形のうち、一筆書きできるものは全部でいくつあるか。

- 2個

- 3個

- 4個

- 5個

- 6個

【解答&解説】

一筆書きができるのは「奇点が0個または2個」のときのみです。TG-WEBを受検予定の人は必ず覚えておきましょう。

まず、正方形・正五角形・正六角形の場合を調べてみます。

以上より、

- 正方形=奇点が4個なので、一筆書きできない

- 正五角形=奇点が0個なので、一筆書きできる

- 正六角形=奇点が6個なので、一筆書きできない

となります。

また、上記の図から、対角線同士の交点は必ず「偶点」になることがわかります。

各頂点に集まる線の数は「多角形の角数-1」なので、正方形は3、正五角形は4、正六角形は5・・・となります。

各頂点に集まる線の数が偶数(偶点)なら「奇点=0個」となり、一筆書きができます。

あてはまるのは多角形の角数=奇数のときなので、正五角形・正七角形・正九角形・正十一角形・正十三角形の5つです。

よって、答えは4・・・(答)となります。

※「TG-WEBの一筆書き問題とは?コツを例題でわかりやすく解説!練習問題付き」もぜひ合わせてご覧ください。

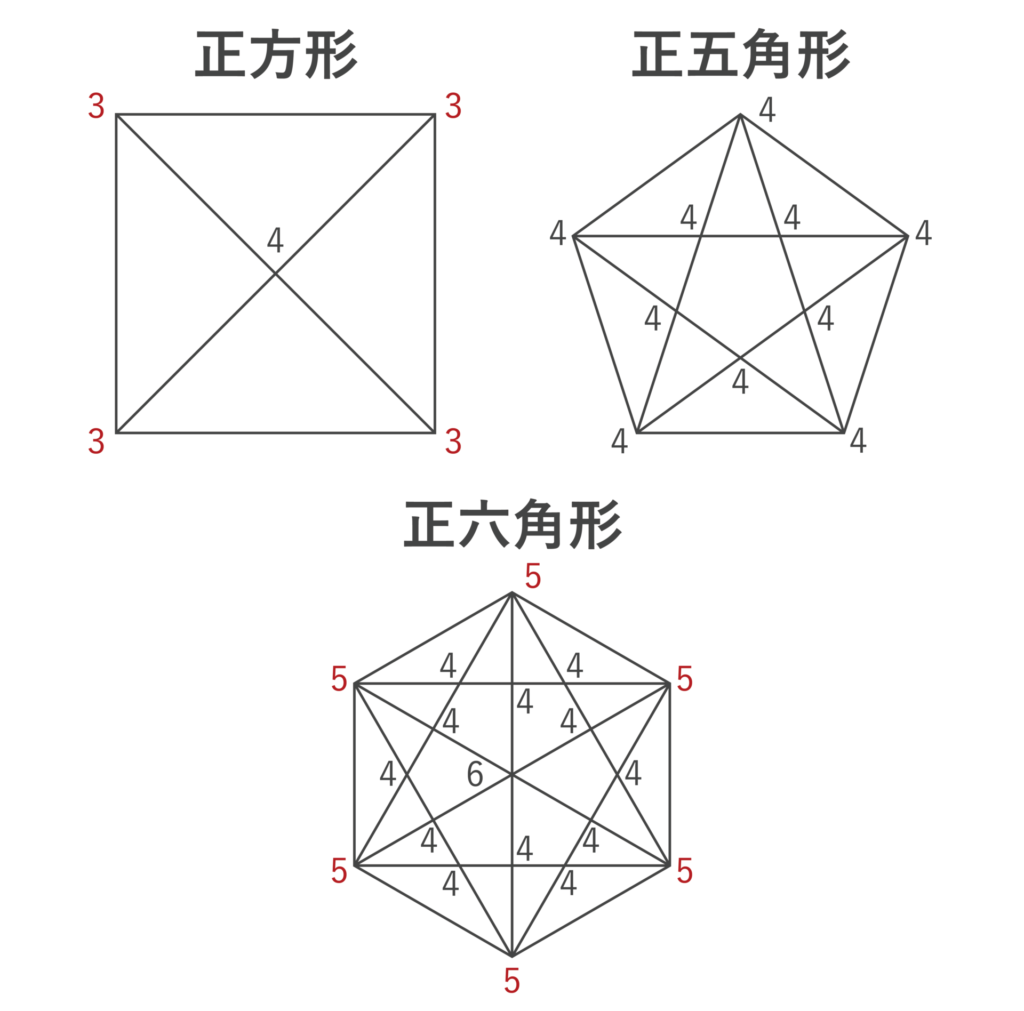

多面体

多面体の頂点の数や構成する面の形などが問われる問題です。

【例題】

正六面体の頂点の数と正十二面体の頂点の数の和はいくつか。

- 20

- 24

- 28

- 30

- 32

【解答&解説】

正多面体には以下5つの種類があり、各正多面体の面の形は以下の通りです。TG-WEBを受検予定の人は必ず暗記してください。

| 正多面体の種類 | 面の形 |

|---|---|

| 正四面体 | 正三角形 |

| 正六面体 | 正方形 |

| 正八面体 | 正三角形 |

| 正十二面体 | 正五角形 |

| 正二十面体 | 正三角形 |

正多面体の辺の数は「1つの面の辺の数×面の数÷2」で求めることができます。これも暗記必須です。

以上をもとにして、正六面体の辺の数を求めてみます。

正六面体の面の形は上記の通り正方形なので、1つの面の辺の数=4です。

したがって、正六面体の辺の数=4×6÷2=12[本]となります。

同様に考えて、正十二面体の辺の数は5×12÷2=30[本]となります。

そして、正多面体の頂点の数は「辺の数-面の数+2」で求めることができます。これも暗記してください。

よって、

- 正六面体の頂点の数=12-6+2=8

- 正十二面体の頂点の数=30-12+2=20

となります。8+20=28なので、答えは3・・・(答)となります。

推論(ウソつき)

発言者のうち、何人かが嘘を言います。どの発言者がウソをついているかを見破る問題です。

※「TG-WEBの推論とは?具体例と解き方をわかりやすく解説!」もぜひ参考にしてください。

【例題】

P〜Tの5人が絵画コンクールに作品を出し、何人かが入賞した。このことに関してP〜Sの4人がそれぞれ以下2つのことを発言したが、片方は本当で、もう一方はウソであることがわかっている。

P「入賞したのは1人だけです。私は入賞していません。」

Q「Sは入賞しました。私は入賞していません。」

R「Qは入賞しました。入賞したのは2人です。」

S「Pは入賞しました。私は入賞していません。」

このとき、入賞した人を全員あげているのは次のうちどれか。

- P

- QとS

- QとRとT

- QとRとSとT

- RとT

【解答&解説】

Pの「入賞したのは1人だけです。」という発言に注目します。

この発言が本当であれば、Pの「私は入賞していません。」がウソで、入賞したのはPだけとなります。

しかし、この場合、Sの発言が両方とも本当になってしまうのであり得ません。

よって、Pの発言は「入賞したのは1人」がウソで、正しくは「入賞したのは2人以上」となります。

「私(P)は入賞していない」は本当になります。

Pは入賞していないので、Sの発言は「Pは入賞しました。」がウソであるとわかります。つまり、「私(S)は入賞していません。」が本当になります。

Sは入賞していないので、Qの発言は「Sは入賞しました。」がウソであるとわかります。つまり「私(Q)は入賞していません。」が本当になります。

以上で、P・Q・Sは入賞していないことがわかりました。入賞は2人以上なので、この時点で入賞したのはRとTであることがわかります。

よって、答えは5・・・(答)です。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

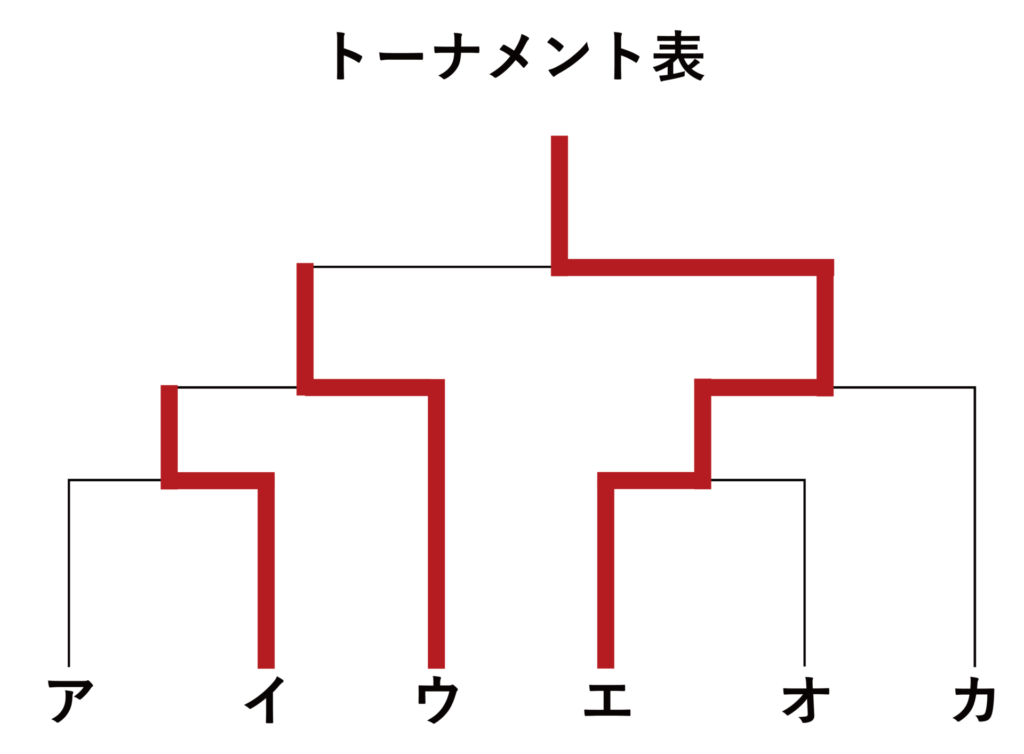

推論(勝負)

リーグ戦やトーナメントの勝ち負けや、対戦相手を推論する問題です。

【例題】

以下4つの説明文とトーナメント表から判断して、正しいものは次のうちどれか。

説明文1:XはVに勝った。それは2回戦であった。

説明文2:TはSと対戦した。それが何回戦かと勝敗は不明である。

説明文3:UはXに負けた。それが何回戦かは不明である。

説明文4:UはSに勝った。それが何回戦かは不明である。

- Sはアである。

- Tはアである。

- Uはイである。

- Vはイである。

- Xはオである。

【解答&解説】

トーナメント表からわかることは以下の3つです。

- 3回勝利したのは優勝者であるエだけ。また、2回以上勝利したのもエだけ。

- イとウがともに1回ずつ勝利している。イもウも1回勝利の後、2回目に負けている。つまり、2回しか試合をしていない。

- それ以外の者は1回も勝利していない。つまり、1回しか試合をしていない。

説明文1と説明文3ではXは2回以上勝ったことになります。つまり、X=エであることがわかります。

説明文3「UはXに負けた」と説明文4「UはSに勝った」から、Uは1回勝って、2回目でXに負けたことがわかるので、Uは決勝戦でXに負けたウであることがわかります。

説明文4の記述で、ウのUが1回目の試合で勝った相手がSであることがわかるので、S=イであることがわかります。

説明文2から、SはTとも試合をしているので、イのもう1試合の相手、つまりア=Tであるとわかります。

よって、正解は2・・・(答)となります。

推論(配置・手順)

人や物、建物の配置や目標に到達するまでの手順を考える問題です。

【例題】

1番から6番まで6つのロッカーがあり、A〜Eの5人がそれぞれ1つずつ使用している。以下3つの情報がわかっているとき、Eが使用しているロッカーの番号を答えよ。

- BとDはロッカーの番号が2つ違う

- AとCのロッカーの番号の和は7である

- 2番のロッカーは誰も使用していない

【解答&解説】

情報2より、AとCは「1番と6番」または「2番と5番」であることがわかります(2番は未使用のため)

ここに、情報1をあてはめてみます。まず、AとCが「1番と6番」のときはBとDが「3番と5番」になります。

次に、AとCが「3番と4番」のときはBとDを2つ違いにできないので、あり得ません。

よって、AとCが「1番と6番」、BとDが「3番と5番」で確定します。2番は未使用なので、Eは残った4番・・・(答)となります。

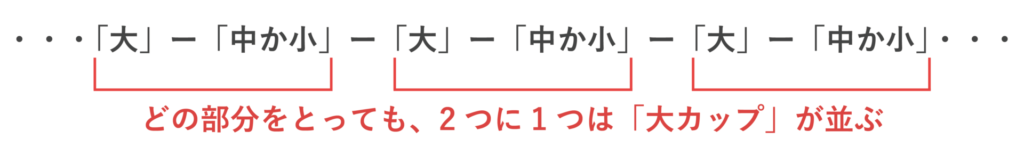

推論(内訳)

所持金や出かけた場所、物などの内訳を推測する問題です。

【例題】

大・中・小のカップが10個並んでいて、以下のことがわかっている。

- 大カップは中カップより1個多い

- 中カップと小カップは隣り合っていない

- 同じ大きさのカップは隣り合っていない

このとき、小カップは何個あるか求めよ。

【解答&解説】

2「中カップと小カップは隣り合っていない」で、なおかつ、3「同じ大きさのカップは隣り合っていない」とすると、以下のような並びになるしかありません。

合計10個のうち2つに1つは大カップであることから、大カップは10÷2=5[個]となります。

条件1より中カップは5-1=4[個]なので、小カップは10-(5+4)=1[個]・・・(答)です。

推論(順位)

得点や競技の順位を考える問題です。

【例題】

A、B、C、Dのテストの点数について以下のことがわかっている。ただし、同点はいなかった。

- Aの得点はBとDの得点の平均に等しい

- Cは2位だった

このとき、Aの順位は何位だったか。

【解答&解説】

1より、AはBとDの間に来ることがわかります。

つまり、「BーAーD」または「DーAーB」となります。

また、2より「□C□□」の並びが確定します。

点数の上位者から1位から4位までの列でCを2位に入れて、残りに1の条件を入れると以下の表になります。

| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|---|---|---|---|---|

| パターン1 | B | C | A | D |

| パターン2 | D | C | A | B |

パターン1、2のどちらにせよAは3位・・・(答)であることがわかります。

推論(対応関係)

複数の項目の対応関係を考える問題です。

【例題】

A〜Dの4人の趣味はテニス、乗馬、カフェ巡り、野球のうちどれか1つであり、同じ趣味の人はいない。先日、4人はそれぞれ北海道、京都、大阪、広島のうち1ヶ所に旅行に行った。ただし、同じところへ行った人はいない。趣味と旅行について以下のことがわかっている。

【ア】テニスが趣味の人は北海道へ行かなかった。

【イ】Aは京都へ行った。

【ウ】Bの趣味はテニスか野球だ。

【エ】大阪へ行った人の趣味はカフェ巡りだ。

【オ】乗馬を趣味にしている人はBかDだ。

【カ】Aの趣味はテニスでもカフェ巡りでもない。

このとき、正しいと言えるものは次のうちどれか。

- 広島へ行った人の趣味はテニスだ。

- Bは北海道へ行った。

- Cの趣味はテニスだ。

- 大阪へ行った人の趣味は乗馬だ。

- Dの趣味はテニスだ。

【解答&解説】

「乗馬を趣味にしている人はBかD」ですが、「Bの趣味はテニスか野球」です。

ここから、乗馬が趣味の人=Dが確定します。

「Aの趣味はテニスでもカフェ巡りでもない」ので、乗馬か野球ですが、乗馬はDなので、Aの趣味は野球であることが確定します。

Aが野球なので、Bの趣味はテニスです。残るCがカフェ巡りです。

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 趣味 | 野球 | テニス | カフェ巡り | 乗馬 |

「大阪へ行った人の趣味はカフェ巡り」なので、Cが大阪へ行ったとわかります。

「Aは京都へ行った」「テニスが趣味の人は北海道へ行かなかった」ので、テニスが趣味のBの行き先は残る広島です。Dが北海道です。

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| 趣味 | 野球 | テニス | カフェ巡り | 乗馬 |

| 旅行 | 京都 | 広島 | 大阪 | 北海道 |

よって、答えは1・・・(答)となります。

暗号

暗号が表す言葉を答える問題です。言葉から暗号を答える場合もあります。

※「TG-WEBの暗号問題とは?解き方のコツを例題で解説」もぜひ合わせてご覧ください。

【例題】

ある暗号で「K5N4」が「パリ」、「J3G1A3」が「ぶどう」を表すとき、「子供」を表すのは次のうちどれか。

- B1G1L1

- L1F1M1

- B1K1G1

- D1H1P1

- A1A1O1

【解答&解説】

ひらがな・ローマ字・暗号の3種類でそれぞれの文字を以下のような表にするとわかりやすいです。

| ひらがな | ぱり | ぶどう | こども |

| ローマ字 | Pa Ri | Bu Do U | Ko Do Mo |

| 暗号 | K5 N4 | J3 G1 A3 |

表から、それぞれの音を「あいうえお(a i u e o)」の母音と子音とを、他の文字に置き換えている暗号だということがわかります。

本例題の暗号では、母音を1〜5の数字に置き換えています。

また、子音のアルファベットも暗号は別のアルファベットに置き換えています。

選択肢は母音の数字は同じ1:1:1なので、判別がつきません。

この種の暗号を解読する際は、暗号同士の共通項を探すのが定石です。

「ぶどう」と「こども」では、どちらも「ど」が入っています。

「ぶどう」の「ど」を示す暗号は「G1」です。

つまり、2つ目の音として「G1」が入っている選択肢が正解となります。

とって、答えは1・・・(答)です。

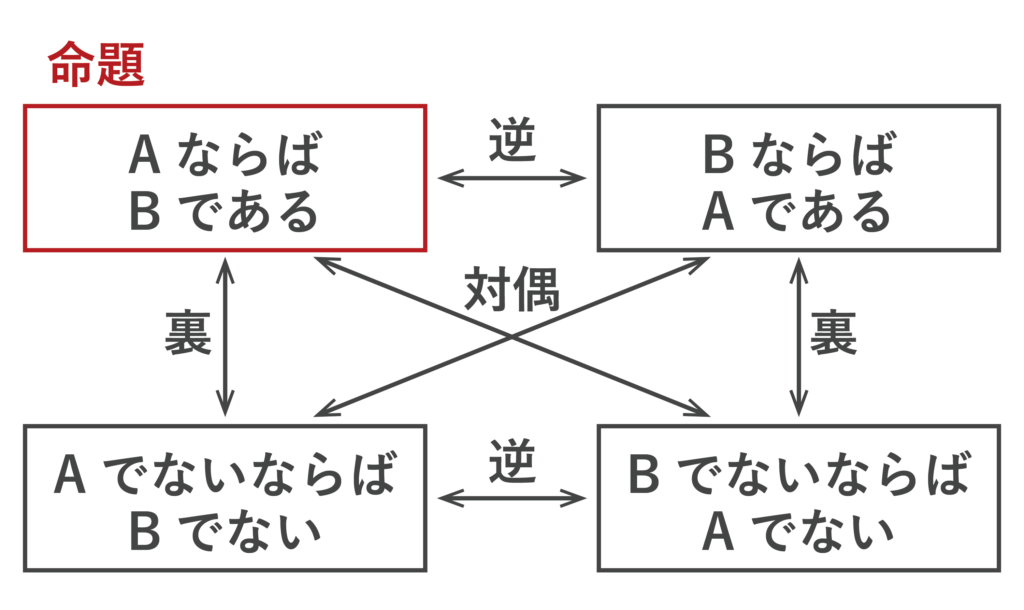

論理・命題

「AならばB」が成立するかどうかや、確実に言えるものは何かを考える問題です。

【例題】

「夜更かしをする人は朝食を摂らない人である」「朝食を摂らない人は集中力がない人である」という2つの命題が成立するとき、正しいものは次のうちどれか。

- 朝食を摂る人は集中力がある人である

- 集中力がある人は夜更かしをしない人である

- 集中力がない人は夜更かしをする人である

- 夜更かしをしても朝食を摂る人はいる

- 朝食を摂らなくても集中力がある人はいる

【解答&解説】

「夜更かしをする」を「夜更かし〇」、「朝食を摂らない」を「朝食×」のように表すとします。

「夜更かし〇→朝食×」の対偶は「朝食〇→夜更かし×」・・・(1)です。

「朝食×→集中力×」の対偶は「集中力〇→朝食〇」・・・(2)です。

(2)と(1)をつなげて「集中力〇→朝食〇→夜更かし×」となるので、「集中力〇→夜更かし×」となります。

よって、答えは2・・・(答)です。

人数・組み合わせ

人数の計算や組み合わせが何通りかを求める問題です。

【例題】

6人の選手のから2人のペアを2つ作って卓球のダブルスの試合をするとき、対戦の組み合わせは何通りあるか。

【解答&解説】

6人から2人を選び、残りの4人から2人を選びます。

ただし、2人のペアを選ぶ順序は考慮しなくてよいため、2P2=2で割ります。

6C2 × 4C2 =(6×5)/(2×1) × (4×3)/(2×1)=15×6=90より、答えは90÷2=45[通り]・・・(答)となります。

数列

隣り合った数字を見比べて規則性を見つける問題です。

【例題】

数字が1、2、3、2、1、1、2、3、2、1、1、2、3、2・・・と並んでいるとき、はじめから数えて333番目までに1はいくつあるか求めよ。

【解答&解説】

(1、2、3、2、1)の5個が繰り返し並んでいる数列です。

333÷5=66あまり3より、66周期繰り返し、その後に3個の数字(1、2、3)が並びます。

1つの周期に1は2個入っています。最後の3個の中にも1が1個入っています。

よって、答えは66×2+1=133[個]・・・(答)となります。

英語

英語は新型・旧型ともに同じ問題が出題されます。

出題される問題は長文読解で、1つの長文につき5問の問題が用意されています(つまり、2つの長文が用意されています)

※ごく稀に試験時間=15分、問題数=20問の英語が登場します。この場合は空欄補充が8問、長文読解が12問(1つの長文につき4問)出題されます。

TG-WEBの英語の例題は以下です。

※「TG-WEBの英語を例題で完全解説!答えは流通してる?してません!対策とコツは?」もぜひ参考にしてください。

空欄補充

空欄に入る語句を回答する問題です。英熟語や基礎的な英文法の知識が必要です。

【例題】

A word or phrase is missing in the sentences below. Choose the best answer to complete the sentence.

I ran 【 】 my ex-husband at the library.

- on

- with

- into

- after

- at

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

「run into」で「偶然会う」を意味します。

英文の日本語訳は「私は図書館で前の夫に偶然会った」となります。

長文読解

与えられた英語の長文を読み、設問に回答する問題です。

【例題】

以下の英文を読んで、設問に答えなさい。

During the Middle Ages, the Italian city of Venice was famous for international trade. Not only was the city’s location important, but also there were fewer laws controlling people’s behavior than in other parts of Europe. This freedom attracted writers, artists, and craftspeople to the city. Following the invention of printing machines in the 15th century, these people combined their abilities to make Venice the center of the printing and bookmaking industry in Europe. This tradition of making high-quality books by hand survives in the city to this day.

Paolo Olbi is helping to keep this tradition alive. He makes use of techniques that have existed for centuries to produce beautiful books, diaries, and photo albums. The paper inside them is cut by hand, and their covers are made of hand-printed paper, leather, wood, and even a kind of Italian glass called Murano. When Olbi began learning his craft in 1962, there were about 20 bookstores in Venice that made handmade books. Now, though, Olbi’s store is one of only three such places that remain.

One of Olbi’s heroes is a man called Aldus Manutius. Manutius founded a printing company in 1494 that became one of the most famous printing companies in Venice. Until the late 15th century, books were large, heavy, and very expensive. They were mostly about religion and law. Manutius developed techniques to produce smaller, lighter, and cheaper books. Moreover, he printed novels and books about art and philosophy. These developments made books more popular and easier to buy for ordinary people.

Olbi has a picture of Manutius on the wall of his store. Like Manutius, he loves books and believes they should be beautiful. Over the years, Olbi has taught his skills to many people. In 2018, a former student invited Olbi to display his books at an exhibition of handmade objects. This gave Olbi a chance to get more people interested in traditional bookmaking. Olbi wants to expand his store into a cultural center where tourists can see how he makes books and young people can learn his techniques. By doing so, he hopes to prevent the tradition of bookmaking in Venice from being lost.

(1)What is one reason that writers, artists, and craftspeople were attracted to Venice?

- They could get part-time jobs in the bookmaking industry.

- They could sell their work at higher prices in the city.

- The city’s location provided inspiration for their work.

- The city allowed people to live more freely than other places.

(2)Paolo Olbi is a bookmaker who

- uses traditional methods to make his products.

- owns about 20 bookstores in the city of Venice.

- has developed a new technique for printing on glass.

- tries to use recycled materials to produce books.

(3)Aldus Manutius helped to increase the popularity of books by

- opening schools in Venice where people could learn to read.

- printing more and more books about topics such as religion and law.

- writing a series of novels about artists and philosophers in Venice.

- finding ways to reduce the size, weight, and prices of books.

(4)What is one thing that Olbi would like to do?

- Find a picture of Manutius that was lost many years ago.

- Meet his former students to find out what they have been doing.

- Create a place where more people can learn about bookmaking.

- Write a book about the life and achievements of Manutius.

(5)Which of the following statements is true?

- One of the most famous printing companies in Venice was established in 1494.

- The number of stores in Venice making handmade books has increased since 1962.

- Olbi holds an annual exhibition in Venice to display the work of his students.

- Laws to stop international trade were introduced in Venice in the Middle Ages.

【解答&解説】

正解は(1)2、(2)4、(3)2、(4)1、(5)1 です。

英文の日本語訳は以下です。

中世イタリアの都市ベネチアは国際貿易で有名だった。都市の立地が重要であっただけでなく、ヨーロッパの他の地域に比べて人々の行動を規制する法律が少なかった。この自由が作家、芸術家、職人たちを惹きつけた。15世紀に印刷機械が発明されると、これらの人々はそれぞれの能力を結集し、ベネチアをヨーロッパにおける印刷・製本産業の中心地とした。手作業で高品質の本を作るというこの伝統は、今日に至るまでこの街に残っている。

パオロ・オルビはこの伝統を守り続けている。彼は何世紀も前から存在する技術を駆使して、美しい本、日記、写真集を生み出している。中の紙は手作業で裁断され、表紙は手刷りの紙、革、木、そしてムラーノと呼ばれるイタリアのガラスで作られている。オルビが技術を学び始めた1962年当時、手製の本を作る書店はベネチアに20軒ほどしかなかった。しかし現在、オルビの店は、そのような店が3軒しか残っていないうちの1軒である。

オルビのヒーローの1人は、アルドゥス・マヌティウスという人物だ。マヌティウスは1494年に印刷会社を設立し、ベネチアで最も有名な印刷会社のひとつとなった。15世紀後半まで書物は大きく、重く、非常に高価だった。そのほとんどが宗教や法律に関するものだった。マヌティウスはより小さく、より軽く、より安い本を作る技術を開発した。さらに、彼は小説や芸術や哲学に関する書物を印刷した。これらの開発により、一般庶民にも本が普及し、買いやすくなった。

オルビの店の壁にはマヌティウスの写真が飾ってある。マヌティウス同様、彼も本を愛し、本は美しくあるべきだと信じている。長年にわたり、オルビはその技術を多くの人々に教えてきた。2018年、かつての教え子がオルビをハンドメイド・オブジェの展示会に招待した。これは、オルビが伝統的な本作りにもっと多くの人に興味を持ってもらうきっかけとなった。オルビは観光客が彼の本作りを見学し、若者たちが彼の技術を学べるような文化センターに店を拡大したいと考えている。そうすることでベネチアの本作りの伝統が失われるのを防ぎたいと考えている。

各設問の日本語訳は以下です。

(1)作家、芸術家、職人たちがベネチアに魅了された理由のひとつは何か?

- 製本業界でアルバイトをすることができたこと。

- 都会で作品を高く売ることができたこと。

- 都市の立地が彼らの作品にインスピレーションを与えたこと。

- 都会は他の場所よりも自由に生活することができたこと。

(2)パオロ・オルビはどんなブックメーカーか。

- 伝統的な製法で製品を製造している。

- ヴェネツィア市内に約20の書店を経営。

- ガラスに印刷する新しい技術を開発。

- リサイクルされた材料を使って本を作ろうとしている。

(3)アルドゥス・マヌティウスは、次のような方法で書籍の普及に貢献した。

- 何年も前に失われたマヌティウスの写真を探す。

- かつての教え子たちに会って、彼らが何をしてきたかを知る。

- より多くの人が本作りについて学べる場所を作る。

- マヌティウスの生涯と業績についての本を書く。

(4)オルビがやってみたいことは何か?

- 何年も前に失われたマヌティウスの写真を探すこと。

- かつての教え子たちに会って、彼らが何をしてきたかを知ること。

- より多くの人が本作りについて学べる場所を作ること。

- マヌティウスの生涯と業績についての本を書くこと。

(5)次の記述のうち、正しいものはどれか?

- ベネチアで最も有名な印刷会社のひとつが1494年に設立された。

- 1962年以降、ベネチアでは手作りの本を作る店が増えた。

- オルビは毎年ベネチアで展覧会を開催し、弟子たちの作品を展示する。

- 中世のベネチアでは、国際貿易を阻止するための法律が導入された。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

性格診断

性格診断は仕事場における受検者の資質を様々な切り口で測定するための試験のことです。

TG-WEBではA8やG9、W8、CAM、CPなど、目的に応じて様々な種類の性格診断が用意されています。

※詳しくは「TG-WEBの性格診断を例題で徹底解説!何がわかる?対策は必要?」をご覧ください。

本記事では多くの企業が導入しているA8、G9、W8の3つの例題をご紹介します。

A8

A8はコンピテンシー(仕事に必要な行動特性)を測定する試験です。

【例題】

あなたがこれまでの学生時代にどのように考え行動してきたかを、具体例を思い出しながら、自分を最も的確に表現できる選択肢を1〜5の中から選びなさい。

※質問の「相手」「他人」という言葉に対して、誰を思い浮かべても結構です。

(1)自分の目標を実現するために、さまざまな情報を集めたことがある。

(2)相手の期待に添うようにアプローチを変えたことがある。

(3)相手に勝つまで次々と手を打ち続けたことがある。

- 常にそうしてきた

- しばしばそうしてきた

- まれにそうしてきた

- まったくそうしてこなかった

- そのようなことをする機会がなかった

G9

G9は「ストレス状態」と「ストレスへの対処法」を測定する試験です。

【例題】

自分にあてはまる選択肢を選んでください。

<選択肢>

- よくあてはまる

- ややあてはまる

- どちらでもない

- あまりあてはまらない

- まったくあてはまらない

(1)家に帰ると、疲れ切っている。

(2)物事には動じない性格である。

(3)自分の思い通りにならないと不機嫌になる。

W8

W8は社会性を「自尊」の3つ、「共感」の3つ、合計6つの尺度で測定する試験です。

【例題】

自分に最もあてはまる選択肢を選んでください。

<選択肢>

- よくあてはまる

- ややあてはまる

- どちらでもない

- あまりあてはまらない

- まったくあてはまらない

(1)自分には人よりも優れていることがあると思ってきた。

(2)知っている人のことはみんな好きだった。

(3)他人にどう思われているかは気にしなかった。

性格診断は自分の直感に従って回答していけばよいので、基本的に対策は不要です。

TG-WEBの対策法・コツと取るべき戦略

ここからはTG-WEBの対策法やコツ・多くの受検者が取るべき戦略について科目別に解説していきます。

言語

上記で解説した通り、TG-WEBの言語は

- 新型:試験時間=7分、問題数=34問

- 旧型:試験時間=12分、問題数=12問

なので、スピード感を持って問題を解かないとすべての問題を回答することができません。

後ほど詳しく解説しますが、TG-WEBはSPIなど数多くある適性検査(WEBテスト)の中でもかなり難しい適性検査なので、4〜5割程度の点数が取れればボーダーを通過する可能性が高いです。

なので、TG-WEBの言語では

- 新型=17問程度

- 旧型=6問程度

の正解数を稼げれば、多くの企業のボーダーを突破できるでしょう。

TG-WEBの言語で上記の正解数を目指す対策法・コツは、長文読解以外の問題を確実に正解することです。

TG-WEBの言語において長文読解が占める問題数は

- 新型=34問中4問

- 旧型=12問中6問

なので、長文読解が全問不正解だったとしても他の問題で点数を稼ぐことができればボーダー突破は十分に狙えます。

なので、TG-WEBを受検予定の就活生や転職活動中の社会人は長文読解以外の問題を重点的に対策するようにしてください。

最悪、長文読解は対策しなくてもよいです。

計数

計数については旧型と新型に分けて対策法とコツ・取るべき戦略を解説していきます。

新型

新型の計数は旧型よりも難易度はかなり下がり、出題される問題も四則逆算と図表の読み取りの2つだけです。

出題される問題の内訳は四則逆算が30問、図表の読み取りが6問です。

戦略としては四則逆算を正確に解くことです。

速く解けるとなお良いですが、速く解こうとするあまり、正確性が落ちて不正解ばかりだと意味がないので、正確性を最重要視して四則逆算は解きましょう。

その結果、図表の読み取りが1問も解けなくても気にすることはありません。

※TG-WEBにおいては、解けなかった問題はすべて勘で回答するようにしてください。選択肢は5個あるので、勘で回答しても20%の確率で正解することができます。

旧型

TG-WEBの計数(旧型)は上記の例題の通りかなり難易度が高く、7割以上といった高得点を取れる人はかなり少ないです。

なので、TG-WEBの旧型の計数はとにかく分野を絞って対策するしかありません。

TG-WEBを受検予定で計数に苦手意識がある人は以下の4つを暗記・対策してください。

- 立方体と正八面体の展開図

- 正多面体の面の形と辺の数・頂点の数を求める公式

- 暗号問題

- 命題問題

それぞれ詳しく解説していきます。

立方体と正八面体の展開図

TG-WEBの旧型の計数では立方体と正八面体の展開図が頻出です。

上記の例題とともにご紹介した11種類の立方体と正八面体の展開図は必ず暗記してください。

正多面体の面の形と辺の数・頂点の数を求める公式

TG-WEBの計数では正多面体の頂点の数や辺の数を求める問題が頻出です。

上記の例題とともに5種類の正多面体と、各正多面体の面の形をご紹介しましたが、TG-WEBを受検予定の人は必ず暗記してください。

そして

- 正多面体の辺の数=1つの面の辺の数×面の数÷2

- 正多面体の頂点の数=辺の数-面の数+2

も必ず暗記しておきましょう。

暗号問題

TG-WEBの計数の出題内容は図形・推論・暗号など幅広いですが、暗号は解き方のパターンさえ頭に入れておけば比較的簡単なので、重点的に対策することをおすすめします。

具体的な対策法・コツですが、TG-WEBの暗号問題では原文の文字数と暗号文の文字数を合わせることから始めていきましょう。

合わないときは原文をローマ字や英語に変換してみてください。

特に、ローマ字への置き換えは頻出です。

命題問題

命題とは正しいか・正しくないかが判断できる文や式のことです。

TG-WEBの命題問題も解き方のパターンさえ頭に入れておけば比較的簡単なので、重点的に対策することをおすすめします。

例えば「Xが4の倍数ならばXは2の倍数である」という命題が真(=正しい)であるとき、「Xが2の倍数でないならばXは4の倍数でない」という新しい命題も真となります。

この新しい命題は対偶と呼ばれており、命題とその対偶の真偽は必ず一致します。

また、命題P「AならばB」に対して、「BならばA」をPの逆、「AでないならばBでない」をPの裏といいます。

命題の裏は逆の対偶なので、逆と裏の真偽も必ず一致します。

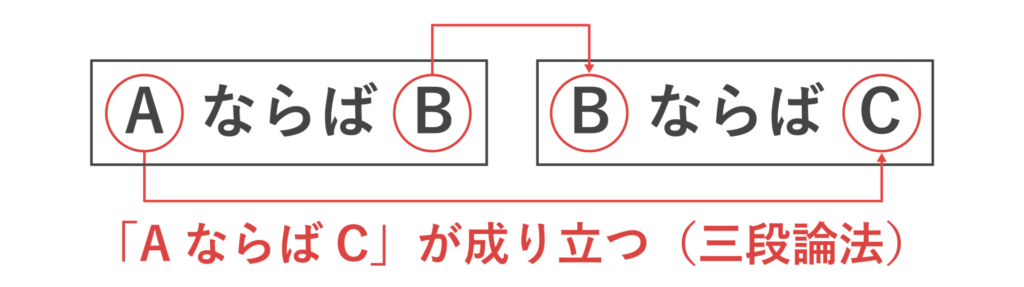

また、三段論法も必ず頭に入れておいてください。

三段論法とは「AならばB」「BならばC」が成り立つとき、「AならばC」も成り立つことです。

命題において成り立つのは対偶と三段論法だけです。

対偶と三段論法を使えば、鎖のようにつながる限り仮定をどんどん展開していけます。

※三段論法の詳細は「TG-WEBで三段論法の知識は必須!どんな問題が出る?徹底解説」をご覧ください。

英語

TG-WEBの英語の難易度は上記の例題の通り高めです。

中学・高校で学習する英単語や英熟語をある程度知っていないと長文の内容を理解することは難しいでしょう。

なので、中学・高校で学習した英語の内容のほとんどを忘れてしまっている人が短期間でTG-WEBの英語の対策を行うことは非常に難しいです。

TG-WEBの英語を導入している企業はかなり少ないないので、その場合は英語は捨てて、言語と計数の対策に時間を使いましょう。

一方で、中学・高校で学習した英語の内容をある程度覚えている人は『英検2級長文読解問題150』を使って長文読解の演習をひたすら積みましょう。

TG-WEBの英語で出題される長文読解の難易度は英検2級レベルで、出題される問題も英検2級の問題とかなり似ています。

『英検2級長文読解問題150』はその名の通り英検2級の長文読解が150問集められた問題集なので、TG-WEBの英語の対策にはぴったりです。

ちなみに、現在販売されているTG-WEBの問題集で英語の対策ができるのは『これが本当のWebテストだ!2』のみです。

しかし、当然のことながら言語と計数のパートがほとんどを占めており、英語の長文読解の問題は4つ(4長文)しか掲載されていません。

なので、長文読解の演習を積むという意味ではあまり向いていません。

なので、TG-WEBの英語をしっかりと対策するのであれば『英検2級長文読解問題150』の購入をおすすめします。

TG-WEBの英語は長文の分量に対して制限時間がかなり短いです。

長文を精読していては時間が足りなくなるので、まずは問題文を読み、問題文の内容を頭に入れてから長文を速読していきましょう。

TG-WEBの英語の長文読解では内容合致問題(内容と合致しているものを選ぶ問題)が出題されることがありますが、用意されている選択肢は長文をそのまま引用するのではなく、別の表現で言い換えたものがほとんどなのでご注意ください。

また、間違いの選択肢に多いのが「長文では述べられていない内容」「長文とは正反対の内容」です。長文の大意を把握できていれば、すぐに間違いであると気づけるでしょう。

TG-WEB対策に使えるおすすめ問題集

現在、書店やAmazonなどで販売されているTG-WEBの問題集は以下の3冊のみです。

この中で最もおすすめの問題集は一番左の『これが本当のWebテストだ!2』です。

ページ数は全部で400ページあり、料金は税込1,650円です。

新型・旧型両方の問題と対策方法が掲載されています。また、性格診断のパートもP298〜P321に渡ってしっかりと解説されています。

他の2冊と比べると内容が圧倒的に充実しているので、TG-WEBを受検予定の人はとりあえず『これが本当のWebテストだ!2』を購入しておけば問題ないでしょう。

TG-WEB問題集の詳細は「TG-WEBの問題集・対策本・参考書は3冊だけ!おすすめは?全部買ってレビューしてみた!」でもまとめているので、ぜひ合わせてご覧ください。

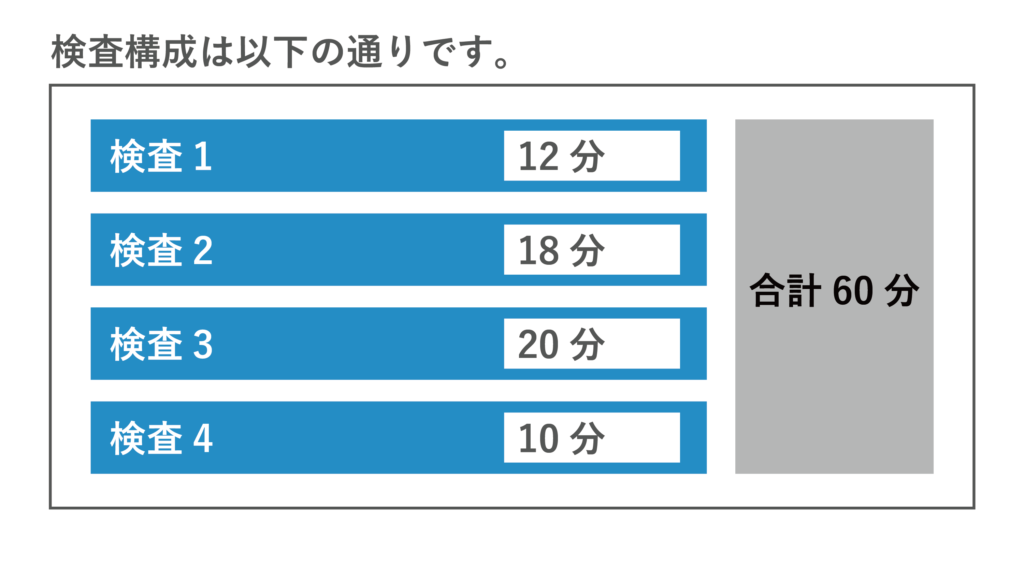

TG-WEBの新型・旧型の見分け方

ここからは、自分が受検するTG-WEBが新型・旧型のどちらかを見分ける方法について解説します。

結論、見分け方としては試験時間に注目してください。

TG-WEBは受検画面にログインすると以下のような科目一覧画面が表示されます。

科目一覧画面で表示されている試験時間をもとに新型か旧型かを見分けていきます。

例えば、上記でも解説した通り、新型の試験時間は

- 言語=7分

- 計数=8分

の合計15分です。

※「TG-WEBで15分の科目は?結論4パターンあります!それぞれを紹介」もぜひ合わせてご覧ください。

なので、試験時間=7分の検査があれば、それは確実に新型の言語です。試験時間=8分があれば、それは確実に新型の計数です。

ほとんどの企業は言語・計数・性格検査1つまたは2つの合計3〜4科目です。

試験の順番も言語→計数→性格検査の場合がほとんどです。

なので、TG-WEB受検者は検査1と検査2の試験時間に注目して、自分が受検するTG-WEBが新型か旧型かを見分けるようにしてください。

TG-WEBのボーダーラインは?

先ほども解説しましたが、TG-WEBのボーダーは4〜5割が一般的です。

TG-WEBは問題の難易度がかなり高い適性検査(WEBテスト)なので、ボーダーを8割以上などに設定している企業はほとんどないのでご安心ください。

しかし、実際はTG-WEBで4〜5割の点数を取るだけでも苦労する人が多いです。

TG-WEBを受検予定の人は必ず勉強・対策をしてから本番の試験に臨みましょう。

TG-WEBのボーダーについては「TG-WEBのボーダー・合格ラインは4〜5割が多い!ボーダーを突破する方法を科目別に解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

TG-WEBと他の適性検査の見分け方

適性検査(WEBテスト)にはTG-WEB以外にもSPIや玉手箱、CUBICなど様々な種類があります。

自分が受検する適性検査(WEBテスト)がTG-WEBかどうか事前に知りたい人もいるでしょう。

ほとんどの適性検査(WEBテスト)は企業から送られてくるURLで判別可能です。

TG-WEBの場合、URLに「c-personal」または「assessment.e-gitest」の記載があります。

その他の代表的な適性検査(WEBテスト)のURLの形式(特徴)は以下の通りです。

| WEBテストの種類 | URLの形式 |

|---|---|

| SPI | 「arorua」の記載有 |

| 玉手箱 | 「e-exams」の記載有 |

| CUBIC | 「cubic」または「assessment.cservice」の記載有 |

| TAL | 「tal-sa」または「talsqi」の記載有 |

| TAP | 「empweb21」の記載有 |

| 不適性スカウター | 「tracs」の記載有 |

| GPS | 「gps-cbt」の記載有 |

| 3Eテスト | 「en-japan」の記載有 |

| Compass | 「assessment.snar」の記載有 |

| eF-1G | 「ef-1g」の記載有 |

| SCOA | 「apps.ibt-cloud」の記載有 |

| BRIDGE適性検査 | 「tracs」の記載有「generator.cbt」または「cbt-s」の記載有 |

| 事務職適性TAPOC | 「apps.ibt-cloud」の記載有 |

※SCOAについて詳しく知りたい人は「SCOA完全攻略サイト」をご覧ください。

TG-WEBの解答集があるって本当?

「TG-WEBには解答集がある」という噂を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?

結論から言うと、その噂は本当です。例えば、X(旧Twitter)で「TG-WEB 解答集」や「WEBテスト 解答集」と検索すると、以下のように解答集を販売しているアカウントをたくさん見つけることができます。

しかし、ほとんどの解答集では記載されている解答がほとんど間違っており、信憑性がかなり低いので購入しない方がよいです。

また、解答集を販売・使用して逮捕される可能性がゼロであるとは言い切れません。

TG-WEBの解答集については「TG-WEB解答集の入手方法!無料はある?バレる?犯罪リスクは?」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

ちなみにですが、TG-WEBにはたった3時間の勉強でTG-WEBが通過してしまう勉強法があります。

これさえあれば解答集なんて使う必要はありません。

これは私が100回以上ものTG-WEB受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。

TG-WEBの代行・替え玉受検は犯罪?

TG-WEBには自宅で自分のPCから受検できるタイプと専用の試験会場で受検するタイプの2種類があります。

※後者はテストセンターと呼ばれています(後ほど詳しく解説します)

前者の場合、頭のいい・高学歴の友達や知り合いにTG-WEBを代行・替え玉受検してもらえるのでは?と思った人もいるでしょう。

結論としては、可能です。しかし、TG-WEBを含む適性検査(WEBテスト)の代行・替え玉受検は「私電磁的記録不正作出・同供用(刑法161条の2第1項・3項)」という犯罪なので絶対にやらないようにしましょう。

※「TG-WEBの代行は犯罪なので絶対にやめましょう!逮捕リスクについて徹底解説」もぜひ合わせてご覧ください。

実際、2022年11月には就活中の女子大学生のWEBテストを代行したとして大阪府に住む京都大学出身の男性(田中信人さん)が逮捕されるという事件が発生しています。

この男性は裁判で執行猶予4年・懲役2年半の有罪判決を言い渡されています。

※事件の詳細を知りたい人は「WEBテスト・SPI代行はなぜバレた?ニュースから徹底的に読み取ってみた」をご覧ください。

TG-WEBのテストセンターとは?

先ほど簡単に解説しましたが、テストセンターとは専用の試験会場にまで行き、その試験会場に設置されているPCからTG-WEBを受検する受検方式のことです。

試験会場は主要都市260ヶ所に設置されており、全国47都道府県で受検が可能です。

受検前は顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を使っての本人確認が行われます。また、試験中は試験監督が巡回しています。

テストセンターはTG-WEBの代行・替え玉受検やカンニングの防止策が徹底されているのが特徴です。

テストセンター型のTG-WEBでは言語と計数が出題されます。英語は出題されません。

言語では長文読解のみが出題され、計数では四則逆算・推論・図表の読み取りが出題されます。

※性格診断は試験会場の予約前に自宅で受検します。

テストセンターの詳細は「TG-WEBにテストセンターはある!見分け方や出題問題・結果の使い回しは?」にまとめているので、ぜひ合わせてご覧ください。

TG-WEBは中断可能?

自宅で自分のPCから受検するTG-WEBの場合、科目(検査)ごとの中断が可能です。

※テストセンターでは中断できません。

例えば、言語・計数・A8・W8の4科目を採用している企業があるとします。

※A8とW8は性格診断です。

その場合、言語の受検が完了した後はすぐに計数を受検する必要はなく、中断が可能です。

計数とA8の間、A8とW8の間も同様に中断が可能です。

しかし、すべての科目(検査)の受検を企業から指定された受検期限内に完了させる必要があるのでご注意ください。

TG-WEBの中断の詳細を知りたい人は「TG-WEBは中断できる?結論できますが注意点もあります!」をご覧ください。

TG-WEBに監視型はある?

自宅で自分のPCからTG-WEBを受検するタイプでも監視があるケースもあります。

TG-WEBを開発している株式会社ヒューマネージは2021年6月からTG-WEB eyeという監視型のTG-WEBの販売を開始しています。

TG-WEB eyeは自宅で受検するタイプのTG-WEBにAI監視を搭載したものです。

AIが受検者の受検画面や視線の動きなどを検知することでTG-WEBの代行・替え玉受検やカンニングなどの不正行為を防止します。不正行為が検知されると、その旨が企業に通知されます。

AI監視がないTG-WEBとTG-WEB eyeの見分け方ですが、TG-WEB eyeの場合は企業から送られてきた受検案内のメール内に「AIによる監視があります」などの記載が必ずあります。

詳しくは「TG-WEB eye監視型とは?見分け方や対策方法・URLは?メモは可能?完全解説!」をご覧ください。

TG-WEBの導入企業は?

TG-WEBは2,000社以上もの企業が導入しており、先ほどご紹介したTG-WEB eyeは200社以上の企業が導入しています。

TG-WEBは適性検査市場においてシェアNo.3くらいに位置しています。

※No.1のシェアを占めているのはリクルート社が開発しているSPIで、導入社数は15,000社を超えています。SPIの詳細を知りたい人は「SPIのすべてがわかるサイト」をご覧ください。

なので、就活や転職活動をしていればTG-WEBを受検する機会は全然あるでしょう。

TG-WEBを導入している有名企業の例は以下の通りです。

- 日本経済新聞社

- エイベックス

- テレビ朝日

- ANA

- ヤマハ

- アサヒビール

- デロイトトーマツコンサルティング

- 味の素

- 凸版印刷

- 花王

- 伊藤ハム

- 武田薬品工業

※「デロイトのWEBテストはTG-WEB!選考フローやボーダー・使い回しについて徹底解説」もぜひ参考にしてください。

TG-WEBで電卓・計算用紙は使用できる?

結論から申し上げると、

- TG-WEB eyeではない自宅受検型のTG-WEB=電卓・計算用紙ともに使用可

- TG-WEB eye=電卓は使用不可。計算用紙は使用可

- テストセンター=電卓は使用不可。試験会場で配布された計算用紙のみ使用可

となります。

※詳しくは「TG-WEBで電卓・計算用紙は使える?結論、受検方式によります!」をご覧ください。

旧型の計数は上記の例題の通り、高度な計算が必要な場面はほとんどないので、電卓を使うよりも暗算や筆算を使った方が早いかもしれません。

しかし、新型の計数では四則逆算と図表の読み取りが出題されるので、電卓を使った方が絶対に早いです。

また、テストセンターでは四則逆算が出題されますが電卓は使用不可です。暗算もしくは筆算を使って解くしかありません。

ちなみにですが、テストセンターの試験会場では筆記用具と計算用紙が配布されます。カンニング防止の観点から、自分で用意した筆記用具と計算用紙を使うことはできないのでご注意ください。

今回はTG-WEBの対策法や例題などをご紹介していきました。

TG-WEBについて読者の皆様が知りたいであろうことは網羅したつもりです。

TG-WEBはかなり難しいので、ぜひ本記事を見返して対策をしてから本番に挑みましょう。